articolo originale: http://www.ilcaffegeopolitico.org/43339/la-cina-lanticolonialismo-e-lo-spettro-del-comunismo

Comprendere la Cina – Vi proponiamo un estratto dell’ultimo libro del Professor Domenico Losurdo, “Un mondo senza guerre. L’idea di pace dalle promesse del passato alle tragedie del presente”, Carocci, Roma, maggio 2016. La storia della RPC può essere vista anche alla luce del complesso rapporto con gli Stati Uniti.

L’INIZIO COMPLICATO DELLA RPC – Per quanto riguarda la Cina, già prima della fondazione della Repubblica popolare, gli USA intervenivano per impedire che la più grande rivoluzione anticoloniale della storia giungesse alla sua naturale conclusione, e cioè alla ricostituzione dell’unità nazionale e territoriale del grande Paese asiatico, compromessa e distrutta a partire dalle guerre dell’oppio e dall’aggressione colonialista. E, invece, dispiegando la loro forza militare e agitando in più occasioni la minaccia del ricorso all’arma nucleare, gli USA imponevano la separazione de facto della Repubblica di Cina (Taiwan) dalla Repubblica popolare di Cina. Erano gli anni in cui la superpotenza apparentemente invincibile era lacerata da un dibattito rivelatore: «who lost China?» Chi era responsabile della perdita di un Paese di enorme importanza strategica e di un mercato potenzialmente illimitato? E in che modo si poteva porre rimedio alla situazione disgraziatamente venutasi a creare? Per oltre due decenni la Repubblica popolare di Cina è stata esclusa dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dalla stessa Organizzazione delle Nazioni Unite. Al tempo stesso, essa subiva un embargo che mirava a condannarla alla fame e all’inedia o comunque al sottosviluppo e all’arretratezza. A quella economica s’intrecciavano altre forme di guerra: l’amministrazione Eisenhower assicurava l’«appoggio ai raid di Taiwan contro la Cina continentale e contro ‘il commercio per via marittima con la Cina comunista’»; al tempo stesso la CIA garantiva «armi, addestramento e supporto logistico» ai «guerriglieri» tibetani (Friedberg 2011, p. 67), e alimentava in tutti i modi ogni forma di opposizione e «dissidenza» nei confronti del governo di Pechino.

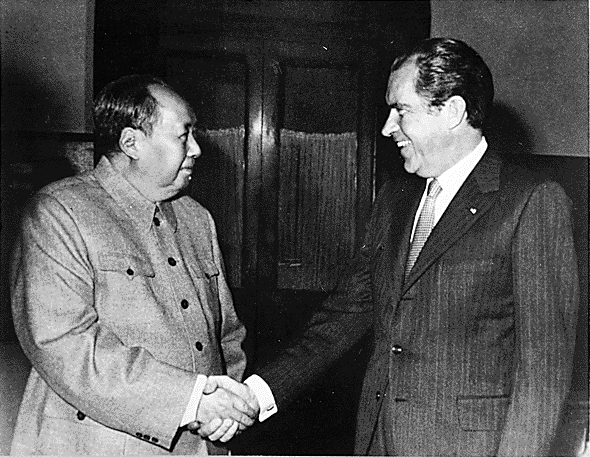

IL CAMBIAMENTO POST-GUERRA FREDDA – È vero, nella fase finale della guerra fredda, la Cina diveniva di fatto alleata degli Stati Uniti, i quali però non per questo rinunciavano alle loro mire egemoniche. Con il varo delle riforme di Deng Xiaoping, riemergevano a Washington le speranze di riconquista del Paese «perso» trent’anni prima:

«Alcuni analisti predissero perfino che le Zone economiche speciali sarebbero diventate una sorta di colonia americana in Asia orientale […] Gli americani credevano che la Cina sarebbe diventata una gigantesca succursale economica degli Stati Uniti» (Ferguson 2008, pp. 585-86).

Terminata la guerra fredda, la superpotenza solitaria, come ha tranquillamente riconosciuto uno studioso che è stato consigliere del vice-presidente Dick Cheney, con le sue forze navali e aeree violava con impunità e senza scrupoli «lo spazio aereo e le acque territoriali della Cina». Il grande Paese asiatico era impotente. Oggi, la situazione è cambiata sensibilmente. E, tuttavia, gli USA sono ancora in grado di controllare le vie di comunicazione marittima. E dunque: «La Cina è sempre vulnerabile agli effetti di un blocco navale o lo diventerà ancora di più man mano che la sua economia cresce»; di fatto «il suo destino dipende dall’indulgenza (forbearance) americana» (Friedberg 2011, pp. 228 e 231). Ed è questa situazione che gli Stati Uniti si sforzano di eternare.

LE ISOLE CONTESE – Si possono così comprendere i conflitti territoriali del Mar Cinese Orientale e del Mar Cinese Meridionale. Intanto, conviene collocarli in una prospettiva storica. Subito dopo la prima guerra mondiale, alla conferenza di Versailles le potenze occidentali trasferivano al Giappone i territori cinesi della penisola di Shandong sino a quel momento occupati dalla Germania, nel frattempo sconfitta. È una vicenda tipica della storia del colonialismo che conosceva la sua continuazione oltre trent’anni dopo. Con il trattato di San Francisco del 1951, gli Stati Uniti affidavano le isole Senkaku (nella denominazione giapponese) ovvero Diaoyu (nella denominazione cinese) al Giappone sì sconfitto ma nel frattempo divenuto un prezioso alleato di Washington nella guerra fredda. Alla presunta conferenza di pace non erano stati invitati né il governo di Taiwan né quello di Pechino: la Cina continuava a essere considerata e trattata alla stregua di una colonia.

Veniamo all’oggi. Gli interventi delle potenze coloniali e le difficoltà e le vicissitudini del processo di decolonizzazione hanno reso problematica e complicata la delimitazione dei confini. Mi limito qui a tre esempi. Nel 1921, a esercitare il potere sulle isole Paracelso erano in modo incontestato le autorità della Cina meridionale le quali – obietta forse in modo un po’ capzioso lo storico qui da me seguito – vengono riconosciute dalle «grandi potenze» solo nel 1928. Immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale, il controllo delle isole Paracelso era conteso tra la Cina di Chiang Kai-shek e la Francia che esercitava il suo dominio sull’Indocina e che riesce ad avere la meglio: sino a che punto il Vietnam può essere considerato legittimo erede della presa di possesso messa in atto da una potenza colonialista? Infine, nel 1958 la Repubblica popolare di Cina ribadisce la sua sovranità, oltre che su Taiwan, sulle isole Paracelso e Spratly, in una dichiarazione solenne poco dopo ripresa dall’organo del partito comunista vietnamita e dalla lettera inviata dal primo ministro vietnamita Pham Van Dong ai dirigenti cinesi: si tratta di un riconoscimento della rivendicazione avanzata dal governo di Pechino? (Hayton 2014, pp. 63-64 e 97-98).

Una cosa però è certa: la campagna che mette il conflitto esclusivamente sul conto della presunta aggressività è priva di qualsiasi fondamento. Diamo la parola a uno studioso statunitense illustre e ben poco incline a fare concessioni al Paese che sfida l’egemonia di Washington: per quanto riguarda i confini terrestri, la Cina ha risolto la maggior parte delle sue contese «in buona misura per il fatto di essere stata disposta a fare concessioni all’altra parte» (Mearsheimer 2014, p. 375). E – osserva a sua volta uno studioso britannico – si è trattato di concessioni significative e anzi cospicue: la Repubblica popolare di Cina ha rinunciato a «più di 3, 4 chilometri quadrati di territorio che facevano parte dell’impero manciù» (Tai 2015, p. 158). E per quanto riguarda le contese marittime? Il paese di millenaria civiltà e di riconosciuto pragmatismo darebbe prova di aggressività proprio là dove è più debole (sul piano militare e geopolitico)? In realtà:

«I paesi limitrofi della Cina capiscono che il tempo non lavora a loro favore dato che la bilancia del potere si sta modificando a svantaggio loro e degli Stati Uniti. Essi pertanto hanno un incentivo a provocare crisi sulle contese territoriali adesso che la Cina è relativamente debole piuttosto che attendere che essa diventi una superpotenza […] Sono i vicini della Cina non Pechino ad aver dato inizio alle tensioni degli ultimi anni» (Mearsheimer 2014, p. 382).

“TERRESTRIZZARE LA CINA” – E questi Paesi hanno dato inizio alle tensioni anche perché stimolati da una superpotenza che, com’è stato riconosciuto con insolita franchezza dai teorici della rivoluzione neoconservatrice, ha interesse ad approfittare della finestra temporale ancora per qualche tempo aperta per consolidare e rendere permanente la sua egemonia. È necessario pertanto che Washington continui a controllare in modo sovrano le vie di comunicazione marittima e, per quanto riguarda l’Asia, il Mar cinese orientale e il Mar cinese meridionale. In seguito allo sviluppo della rivoluzione anticolonialista mondiale si è venuta a creare una situazione sulla quale vale la pena di riflettere: «Nonostante che la maggior parte delle colonie occidentali siano state smantellate dopo la seconda guerra mondiale, numerose isole sono ancora colonie dei Paesi ricchi o comunque sotto il loro controllo». In base alla Convenzione varata dall’ONU nel 1983, a ognuna di queste isole compete una Zona economica esclusiva di 200 miglia marine. In tal modo le grandi potenze occidentali, le (ex) potenze colonialiste vengono a disporre di una superficie marittima di milioni e milioni di chilometri quadrati, collocati a grande distanza dal loro territorio (Tai 2015, pp. 158-59). Al vantaggio economico s’intreccia quello geopolitico: anche alle isole viene riconosciuta la sovranità sullo spazio aereo e sulle acque territoriali circostanti per 12 miglia marine.

A questo punto, l’obiettivo perseguito dagli USA risulta chiaro e inequivocabile: essi si propongono per così dire di «terrestrizzare» la Cina. Di qui una politica tesa a bloccare la riunificazione di Taiwan con la madrepatria e, possibilmente, a trasformare l’isola in una portaerei anticinese, gigantesca e inaffondabile; di qui il tentativo di impedire che Pechino eserciti uno stabile controllo su isole sulle quali la Cina rivendicava la sovranità ben prima che i comunisti giungessero al potere, e la rivendicava senza suscitare alcuna obiezione da parte di Washington; su isole che, come riconosceva un libro immediatamente prima del «pivot» pubblicato da un’istituzione statunitense in qualche modo ufficiale (Strategic Studies Institute, U. S. Army War College), prima delle guerre dell’oppio erano «sotto la giurisdizione delle province costiere meridionali della Cina» (Lai 2011, p. 127). Per gli Stati Uniti si tratta in ultima analisi di confinare il grande Paese asiatico nella sua superficie terrestre e di circondarlo con il maggior numero possibile di basi aeree e navali e con un gigantesco dispositivo militare, destinato a crescere ulteriormente in conseguenza del «pivot». Se questo piano dovesse riuscire, la Cina sarebbe alla mercé degli Stati Uniti, i quali potrebbero in ogni momento ricattarla, con la messa in atto o la minaccia di un blocco navale o di un blocco delle linee di comunicazione marittima attraverso le quali passano le materie prime e il commercio estero che sono assolutamente essenziali per l’economia del grande Paese asiatico. A questo punto si realizzerebbe il sogno del consigliere dell’ex vice-presidente Dick Cheney (un falco e un campione del neoconservatorismo), il sogno per cui la Cina verrebbe a dipendere per l’eternità dalla «benevolenza» tutt’altro che garantita degli USA. Sì – ribadisce il sullodato consigliere – «la Cina è troppo importante per essere lasciata in mani cinesi» (Friedberg 2011, p. 269)!

TRA MARXISMO E CAPITALISMO – Ridurre a una condizione di sostanziale vassallaggio anche il Paese protagonista della più grande rivoluzione anticoloniale della storia: sarebbe il trionfo dell’Impero! Anche in questo caso particolarmente chiaro è il linguaggio dei neoconservatori, che così mettono in guardia contro la Cina: questo paese «in ascesa appare molto chiaramente come uno Stato insoddisfatto, che intensifica le critiche sul “neointerventismo” americano, sulla “nuova politica delle cannoniere” e sul “neocolonialismo economico”»; gli USA sono pertanto tenuti a non allentare in alcun modo la «‘sorveglianza imperiale’» che s’impone (Donnelly 2003, pp. 95 e 81). In termini non dissimili si esprime un autore che, dal 2006 al 2008, ha lavorato in posizione eminente nella Segreteria di Stato: «La Cina è il paese in via di sviluppo di gran lunga più influente nella storia mondiale», e a ispirare la sua politica è un «nazionalismo postcoloniale» (Christensen 2015, p. 115 e 290). Siamo di uovo ricondotti alla questione coloniale o neocoloniale.

Per l’esattezza – chiarisce l’autore da ultimo citato – il grande paese asiatico ci mette in presenza di «volatile miscela di marxismo-leninismo e nazionalismo postcoloniale». Ci imbattiamo qui in un nuovo capo d’accusa: il «marxismo-leninismo». Sì – incalza un altro analista statunitense – occorre non lasciarsi ingannare dalle apparenze: quello dell’approdo della Cina al capitalismo è un mito diffuso dai dirigenti del partito comunista allo scopo di ingannare l’Occidente e di avere più agevole accesso alla tecnologia di cui ha bisogno; la realtà è che le imprese statali «producono ancora oggi il 40 per cento del PIL cinese» (Pillsbury 2015, pp. 159-60). Così si esprime un autore che, come chiarisce il risvolto di copertina del suo libro, «ha prestato servizio nelle amministrazioni presidenziali da Richard Nixon a Barack Obama» e che non vuole essere secondo a nessuno nella denuncia della cosiddetta minaccia cinese. Egli tuttavia riconosce che nel 2011, «mentre negli Stati Uniti la spesa militare ammontava a circa il 5% del PIL, in Cina ammontava solo al 2, 5%». Inoltre:

PECHINO POTENZA MILITARE? – «La strategia cinese è stata di rinunciare allo sviluppo di una forza e di un potere di proiezione globale e di mantenere un arsenale curiosamente piccolo di testate nucleari […] Numerosi analisti occidentali sono stupiti per il fatto che la Cina non ha allestito forze militari più potenti per difendere se stessa e le sue linee di comunicazione marittima» (Pillsbury 2015, p. 41).

E, tuttavia, l’autore statunitense invita a vedere proprio in questa apparente moderazione la prova della particolare pericolosità di un paese di millenaria civiltà, che vuole evitare un prematuro scontro militare! Che continui a mantenere «curiosamente piccolo» il suo arsenale nucleare e militare o che lo rafforzi in considerazione dei rischi che corre, la Cina è comunque una minaccia. A questo punto è chiara la politica di cui la potenziale guerra all’orizzonte è la continuazione: se al momento in cui era in auge la rivoluzione neoconservatrice, l’aspirante «sceriffo internazionale» per affermarsi come tale aveva bisogno solo di modeste operazioni di polizia internazionale contro paesi incapaci di opporre qualsiasi resistenza e in pratica disarmati, ora invece deve prendere in considerazione e preparare guerre di portata ben più larga contro paesi che già per le loro dimensioni e il loro potenziale economico risultano ingombranti per la superpotenza sinora solitaria. Chiaro è il nesso tra la riabilitazione del colonialismo e dell’imperialismo cui si è assistito in Occidente negli anni precedenti e le guerre di larga portata di cui sempre più ai giorni nostri si avverte il pericolo.

UNA GUERRA “IRREGOLARE” GIA’ IN CORSO? – In che modo l’Impero può ridurre alla ragione quei «barbari» che sono Russia e Cina? Forse – osservano analisti militari e politici di successo – piuttosto che affrontarle subito sul piano militare, conviene destabilizzarle dall’interno, secondo un metodo già felicemente collaudato con una serie di paesi piccoli e medi. Su «Newsweek» del 30 gennaio 2015 si può leggere un articolo dal titolo di per sé eloquente: «Russia, è tempo di regime change». L’autore (Alexander J. Motl) spiega che l’operazione non dovrebbe essere difficile. Date la debolezza soprattutto economica e la fragilità etnica e sociale del paese euro-asiatico, «a un certo punto, uno choc relativamente modesto – un tumulto, un assassinio, la morte di qualcuno – potrebbe facilmente provocare una rivolta, un colpo di Stato o persino una guerra civile». Il problema sarebbe così risolto.

Anche per quanto riguarda la Cina, il quadro è chiaro: «spogliata delle sue sottigliezze diplomatiche, la strategia americana ha come fine ultimo quello di affrettare una rivoluzione sia pure pacifica» (Friedberg 2011, p. 184). Ovviamente, la crisi del regime da rovesciare va preparata e stimolata in ogni modo. Già agli inizi di questo secolo, uno storico statunitense di successo concludeva il libro da lui dedicato alla «politica delle grandi potenze» invitando il suo Paese a fare ricorso a uno strumento ben collaudato della guerra fredda e rimesso a nuovo in seguito all’ascesa prodigiosa e imprevista del grande Paese asiatico:

«Gli Stati Uniti hanno un profondo interesse a un considerevole rallentamento della crescita economica della Cina negli anni a venire […] Non è troppo tardi per gli Stati Uniti per cambiar corso e fare quello che possono al fine di rallentare l’ascesa della Cina. Gli imperativi strutturali del sistema internazionale, che sono possenti, costringeranno probabilmente gli Stati Uniti ad abbandonare la sua politica di impegno costruttivo. In effetti, ci sono già segni che la nuova amministrazione Bush ha fatto i primi passi in questa direzione» (Mearsheimer 2001, p. 402).

Ci si deve limitare allo strumento economico oppure possono di nuovo essere utili le «numerose operazioni clandestine» lanciate da Washington «negli anni ’50 e ‘60» (Mearsheimer 2014, p. 387)? Su quest’ultimo punto si sofferma in modo dettagliato un libro recente e tanto più importante per gli ambienti da cui proviene: pubblicato da una Casa editrice chiaramente legata all’establishment politico-militare (Naval Institute Press), esso è raccomandato e persino celebrato e in termini non convenzionali, nella quarta di copertina, da personalità di rilievo di questo establishment, per esempio dal «Ministro della Marina Militare dal 1981 al 1987» e dal «pianificatore capo della campagna area della guerra del Golfo del 1991».

Ebbene, quali sono i progetti e i suggerimenti che si possono leggere in questo testo? «La fragilità politica interna della Cina è un fattore di rischio per i suoi governanti e potrebbe costituire un elemento di vulnerabilità che gli avversari potrebbero sfruttare» (Haddick 2014, p. 86). Partendo dalla constatazione dello «stretto controllo che i leader del Partito comunista desiderano mantenere sull’esercito, sul governo e sulla società cinese nel suo complesso», ecco che vengono ipotizzati una serie di «minacce» e «attacchi» di natura non sempre precisata e comunque assai varia. In primo luogo l’attenzione si deve concentrare sui «metodi di guerra irregolari, attinenti all’informazione, non convenzionali che comportano la possibilità di provocare instabilità per esempio nel Tibet o nel Xinjiang». È un punto su cui l’analista militare statunitense insiste in modo particolare: «azioni coperte e guerra non convenzionale miranti a creare disordini per il PCC nel Tibet e nel Xinjiang» possono costituire un ottimo punto di partenza. Peraltro, non sono solo le regioni abitate da minoranze nazionali a dover essere prese di mira. S’impongono «operazioni più aggressive contro la Cina di carattere multimediale e nell’ambito dell’informazione» (e disinformazione); occorre saper dispiegare pienamente «le operazioni psicologiche e di informazione [e di disinformazione], le arti nere della guerra irregolare e offensiva, la guerra non convenzionale» (Haddick 2014, pp. 137, 148 e 151).

DESTABILIZZARE LA SOCIETA’ CIVILE? – L’impegno a creare disordini e instabilità nella società civile, in particolare aizzando alcune nazionalità contro le altre, s’intreccia con lo sforzo per disarticolare l’apparato statale di sicurezza: «colpi contro la leadership delle forze di sicurezza interna potrebbero essere devastanti» (compelling); sarebbe di grande utilità influenzare o guadagnare «elementi indocili dell’esercito e dell’apparato burocratico». L’opera di destabilizzazione farebbe un salto di qualità se si riuscisse a incrinare l’unità del gruppo dirigente: «Attacchi contro il patrimonio (assets) personale dei dirigenti di più alto livello del Partito comunista cinese potrebbero provocare dissensi all’interno della leadership cinese» (Haddick 2014, p. 137).

Fin qui abbiamo visto all’opera la guerra psicologica ed economica. Ecco che ora, facendo intervenire «attori non statali» nella «guerra irregolare», e dunque senza che la guerra psicologica venga persa di vista, emerge una dimensione nuova:

«Egualmente importante potrebbe essere l’uso di navi civili, per esempio di battelli da pesca forniti di radio-trasmittenti e di telefoni satellitari, con il compito di raccogliere informazioni sulle attività marittime militari e non militari della Cina. I comandanti cinesi troveranno politicamente imbarazzante tentare di ostacolare la raccolta di dati a opera di navi civili. E a causa della protezione goduta in quanto non combattenti, tali navi potranno accedere a luoghi preclusi a imbarcazioni simili di carattere militare o paramilitare» (Haddick 2014, pp. 144-45).

Si potrebbe poi procedere oltre con altre misure di «guerra irregolare», quali il «sabotaggio delle installazioni petrolifere cinesi nel Mar cinese Meridionale» ovvero «il sabotaggio dei cavi sottomarini connessi con la Cina»; si potrebbe anche pensare al «collocamento clandestino di mine marine che prendano di mira navi cinesi di carattere militare o paramilitare» (Haddick 2014, p. 148). Il tutto cercando di evitare di apparire apertamente come aggressori, ma conseguendo comunque l’obiettivo: infliggere con ogni mezzo il caos al paese che rischia di essere un pericoloso concorrente e metterlo fuori combattimento grazie alla «guerra irregolare» ripetutamente invocata.

Domenico Losurdo

Domenico Losurdo è professore emerito (Università di Urbino) e dottore h.c. (Università di Niteroi-Rio de Janeiro). Tra le sue pubblicazioni, ampiamente tradotte all’estero, ricordiamo quelle più recenti: La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, Laterza, Roma-Bari, 2013; La sinistra assente. Crisi, società dello spettacolo, guerra, Carocci, Roma, 2014; Il revisionismo storico. Problemi e miti, nuova ed. ampliata, Laterza, Roma-Bari, 2015.

Il CeSE-M sui social