di Andrea Turi

Università Nazarbayev, Astana. È il 7 settembre del 2013 ed è uno dei momenti di svolta cruciali nella storia recente dell’umanità: il Presidente cinese Xi Jinping annunciò un’ambiziosa iniziativa destinata a ridefinire i confini del commercio globale e le dinamiche geopolitiche del XXI secolo: la Belt and Road Initiative, conosciuta anche con il nome di Nuova Via della Seta; in quell’occasione, per la prima volta Xi delineò la volontà di realizzare un progetto mirante a connettere la Cina con l’Europa attraverso una serie di corridoi economici e infrastrutturali lungo il vasto territorio eurasiatico.

Per capire l’importanza dell’iniziativa cinese, è necessario comprendere non solo la visione di Pechino, ma anche le reazioni di un mondo sempre più interconnesso e, al contempo, frammentato. Questo breve saggio analizzerà proprio i corridoi – commerciali ed energetici – ed i progetti in cui si articola e realizza nel concreto la Belt and Road Initiative cercando di svelarne i meccanismi interni, le sue implicazioni per le economie globali, e il suo potenziale di trasformare il futuro.

“Dobbiamo sviluppare partenariati economici più stretti, migliorare la connettività tra i nostri Paesi e incoraggiare il flusso ininterrotto di beni, capitali, tecnologie e persone, per garantire che tutte le nazioni lungo la Belt and Road possano beneficiare dello sviluppo e della prosperità comuni”. Con queste parole Xi Jinping, da Astana, gettò le basi per la Belt and Road Initiative (da qui BRI), che da allora è diventata uno dei progetti geopolitici ed economici più ambiziosi della contemporaneità.

Negli anni ‘90, il concetto di una maggiore connessione tra Europa e Asia attraverso infrastrutture e cooperazione economica ha iniziato a prendere forma attraverso una serie di progetti e iniziative che avevano l’obiettivo di creare legami più stretti tra i due continenti. Lanciato ufficialmente nel 1993 durante una conferenza a Bruxelles, il progetto Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia (TraCECA), ad esempio, mirava a sviluppare una rete di trasporti intermodali attraverso il Caucaso e il Mar Caspio per connettere Europa e Asia e prevedeva investimenti in ferrovie, autostrade e rotte marittime per favorire il commercio e la cooperazione economica tra l’Unione Europea, i Paesi del Caucaso e dell’Asia Centrale. In quegli anni, cominciano ad emergere anche diversi progetti energetici pensati come tentativi di connessione delle risorse dell’Asia Centrale e del Mar Caspio con l’Europa. Tra questi, i più significativi furono i gasdotti e gli oleodotti, come l’oleodotto Baku – Tbilisi – Ceyhan (BTC), proposto nei primi anni ’90 e costruito nei primi anni 2000 per il trasporto di petrolio dal Mar Caspio fino al Mediterraneo, bypassando la Russia e l’Iran; il gasdotto Trans – Caspico, un progetto per portare il gas naturale del Turkmenistan attraverso il Mar Caspio verso l’Azerbaigian e, da qui, verso l’Europa, ma che non è stato realizzato a causa di difficoltà politiche e tecniche.

Gli anni ‘90 del XX secolo sono anche quelli in cui presero slancio progetti relativi allo sviluppo delle linee trans-euroasiatiche (la ferrovia Transiberiana, in particolare, ha continuato ad essere un’importante arteria per il trasporto di merci tra Europa e Asia, diversi progetti di ammodernamento furono discussi per aumentarne la capacità e l’efficienza) e si assiste ad un rapido sviluppo della rete Internet e delle telecomunicazioni che ha portato alla realizzazione di progetti per cavi sottomarini tra Europa e Asia, tra i quali il più rilevante è il cavo Fiber-optic Link Around the Globe – inaugurato nel 1997 – che collegava il Regno Unito all’Estremo Oriente attraverso il Mar Mediterraneo, il Mar Rosso e l’Oceano Indiano.

Per quanto riguarda, invece, le iniziative di trasporto su strada, l’Autostrada dell’Eurasia è un progetto di infrastrutture di trasporto internazionale promosso dalle Nazioni Unite con il supporto di diversi Paesi dell’Asia centrale e dell’Europa orientale. Sebbene questo sia stato formalizzato soltanto negli anni 2000, già dagli anni ‘90 si erano avviate le prime discussioni e lavori per costruire un corridoio di trasporto continuo, collegando l’Europa occidentale e l’Estremo Oriente attraverso l’Asia centrale.

Si può affermare che negli anni ‘90, periodo cruciale per il consolidamento della Cina come potenza globale emergente, il Governo di Pechino accelerò significativamente il suo processo di going global (走出去战略), segnando una svolta nelle sue relazioni economiche e diplomatiche internazionali. In quella decade, la Cina ha continuato il suo percorso di riforme economiche iniziato da Deng Xiaoping negli anni ‘70 e ‘80 che miravano a liberalizzare il mercato, attrarre investimenti stranieri e aprire il Paese al commercio internazionale. La creazione di Zone Economiche Speciali (SEZ) e di aree industriali a forte presenza di capitali stranieri, iniziata negli anni ‘80, è stata ampliata negli anni ‘90, rafforzando, così il legame tra la Cina e l’economia globale.

Il decennio, poi, ha visto la Cina lavorare attivamente per prepararsi all’ingresso nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), che sarebbe poi avvenuto nel 2001. Durante questo periodo, il Governo cinese ha adottato numerose riforme commerciali e normative per conformarsi agli standard globali e facilitare il commercio internazionale, un passo decisivo per integrare la Cina nell’economia mondiale.

Negli anni ‘90, la Cina ha registrato una forte crescita nelle esportazioni, diventando sempre più il centro manifatturiero del mondo. Questo boom è stato sostenuto da un vasto afflusso di investimenti diretti esteri, soprattutto da parte di multinazionali che cercavano di sfruttare la manodopera a basso costo e le politiche di apertura del governo. Prodotti cinesi, soprattutto nei settori dell’elettronica, del tessile e della manifattura leggera, hanno cominciato a inondare i mercati globali.

Durante questo periodo cruciale nella sua storia più recente, la Cina ha iniziato a rafforzare le sue relazioni diplomatiche, concentrandosi sulle regioni in via di sviluppo come l’Africa, l’Asia sudorientale e l’America Latina, ha ampliato le sue relazioni commerciali e ha cercato di costruire una rete diplomatica più ampia, sostenendo i Paesi in via di sviluppo con investimenti e progetti infrastrutturali.

Fu proprio in quegli anni che la Repubblica Popolare Cinese iniziò a gettare le basi per la sua futura espansione economica e commerciale verso l’Asia Centrale, un’area geografica che, ancora oggi, riveste un’importanza strategica per Pechino viste anche il potenziale economico e le risorse energetiche di cui dispone e la sua posizione geografica privilegiata che la pone come ponte naturale tra Europa e Asia; inizialmente, questa integrazione fu guidata da una serie di iniziative diplomatiche bilaterali – sia economiche che infrastrutturali – volte a rafforzare i legami con le ex repubbliche sovietiche dell’Asia Centrale (Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan): dal 1991, dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, la Cina cominciò a costruire relazioni con queste nuove entità statali nate nel cuore dell’Asia[1] adottando una strategia incardinata su una diplomazia di buon vicinato con il fine, in primis, distabilizzare i confini[2] e, successivamente, di promuovere una maggiore cooperazione regionale. Questi accordi rappresentarono – e rappresentano ancora oggi – un modello di risoluzione pacifica delle dispute territoriali in un contesto regionale spesso turbolento ed hanno permesso a Pechino di sviluppare forti legami economici con i Paesi vicini – soprattutto, in tempi più recenti, attraverso progetti di sviluppo infrastrutturale e tramite gli investimenti legati alla Belt and Road Initiative.

La Repubblica Popolare Cinese iniziò, così, a vedere nei Paesi dell’Asia centrale degli importanti partner commerciali, in particolare per l’accesso a quelle risorse energetiche come petrolio e gas naturale di fondamentale importanza per lo sviluppo economico cinese[3]: Pechino avviò, pertanto, una serie di progetti infrastrutturali e accordi commerciali condivisi con Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan e altri Paesi della regione, volti alla promozione della collaborazione e integrazione economica di cui un aspetto cruciale era rappresentato dal potenziamento delle infrastrutture di trasporto: in vista di favorire il commercio bilaterale e preparando il terreno per la futura Belt and Road Initiative annunciata da Xi nel 2013 ad Astana, la Cina mosse i primi passi per migliorare i collegamenti ferroviari[4] e stradali con i Paesi confinanti.

Nei passaggi cruciali di quel discorso destinato a cambiare la traiettoria della Storia, il Presidente Xi Jinping richiamò l’eredità storica della Via della Seta e del suo ruolo cruciale giocato nella connessione tra Cina, Asia centrale ed Europa per secoli, sottolineandone lo spirito di cooperazione e di scambio che la caratterizzava, affermando che la nuova Via della Seta avrebbe rilanciato queste antiche interconnessioni ed aperto nuove opportunità economiche per tutti i Paesi che sarebbero stati coinvolti nel progetto; per Xi, era centrale la necessità di promuovere una cooperazione sempre più stretta tra i Paesi dell’Eurasia, da realizzare non soltanto in termini economici, ma anche attraverso la costruzione di legami culturali e di fiducia reciproca al fine di incentivare una maggiore integrazione che potesse eliminare le barriere esistenti e incoraggiasse gli investimenti reciproci, fattori che avrebbero concorso alla creazione di un ambiente più aperto e inclusivo dove potessero prosperare sviluppo condiviso e commercio più florido.

Nel proporre di lavorare insieme per pensare, progettare e costruire infrastrutture moderne, potenziare le reti ferroviarie, marittime e stradali, facilitare il commercio, sviluppare la tecnologia e la sostenibilità, Xi Jinping pose le infrastrutture a pilastro centrale della Belt and Road Initiative,suggerendo la costruzione di corridoi terrestri che collegassero – almeno inizialmente – Cina, Asia centrale, Russia ed Europa[5].

Disse Xi ad Astana che negli ultimi 20 anni e più, le relazioni tra la Cina e i Paesi eurasiatici si sono sviluppate rapidamente e l’antica Via della Seta ha acquisito nuova vitalità. In un modo nuovo, sta portando la cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra la Cina e i Paesi eurasiatici a nuove altezze.Un vicino prossimo è meglio di un parente lontano. La Cina e i paesi dell’Asia Centrale sono vicini amici, collegati da montagne e fiumi comuni. La Cina attribuisce grande importanza all’amicizia e alla cooperazione con questi Paesi, considerandoli una priorità nella sua politica estera.

Attualmente, le relazioni della Cina con i Paesi dell’Asia Centrale affrontano una straordinaria opportunità di sviluppo. Speriamo di lavorare con questi Paesi per rafforzare la fiducia, l’amicizia e la cooperazione, e promuovere lo sviluppo comune e la prosperità, così da portare benefici ai nostri popoli.

Dobbiamo trasmettere la nostra amicizia di generazione in generazione ed essere sempre buoni vicini che vivono in armonia. La Cina è impegnata sul percorso di uno sviluppo pacifico e nella politica estera indipendente di pace. Rispettiamo i percorsi di sviluppo e le politiche interne ed estere scelte autonomamente dai popoli di ogni Paese. In nessun caso interferiremo negli affari interni dei Paesi dell’Asia Centrale. Non cerchiamo di dominare gli affari regionali né di stabilire alcuna sfera di influenza. Siamo pronti a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con la Russia e tutti i Paesi dell’Asia Centrale per cercare di costruire una regione armoniosa.

Dobbiamo sostenerci e fidarci fermamente l’uno dell’altro ed essere amici sinceri e leali. Fornire reciproco e saldo sostegno su questioni importanti riguardanti interessi fondamentali, come la sovranità, l’integrità territoriale, la sicurezza e la stabilità, è l’essenza e una parte importante del partenariato strategico tra la Cina e i Paesi dell’Asia Centrale. Approfondiremo la fiducia e la cooperazione con i Paesi dell’Asia Centrale sia bilateralmente che all’interno dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) per combattere le “tre forze” del terrorismo, separatismo ed estremismo, nonché il traffico di droga e la criminalità organizzata transnazionale, al fine di creare un ambiente favorevole allo sviluppo economico e al benessere della popolazione di questa regione.

Dobbiamo rafforzare con vigore la cooperazione pratica ed essere buoni partner di una cooperazione vantaggiosa per entrambi. Sia la Cina che i Paesi dell’Asia Centrale si trovano in una fase cruciale di sviluppo, con opportunità e sfide senza precedenti. Abbiamo tutti fissato obiettivi di sviluppo a medio e lungo termine basati sulle nostre condizioni nazionali. I nostri obiettivi strategici sono gli stessi: garantire uno sviluppo economico stabile e sostenuto, costruire una nazione prospera e forte e raggiungere la rinascita nazionale. Pertanto, dobbiamo rafforzare la cooperazione pratica in tutti i settori, trasformando le nostre buone relazioni politiche, la vicinanza geografica e la complementarità economica in motori per la cooperazione concreta e la crescita sostenuta, e costruire una comunità di interessi condivisi e reciproco vantaggio.

[…]Cari amici, per rafforzare i legami economici, approfondire la cooperazione ed espandere lo spazio di sviluppo nella regione eurasiatica, dovremmo adottare un approccio innovativo e costruire congiuntamente una “cintura economica lungo la Via della Seta”. Questo sarà un grande progetto che porterà benefici ai popoli di tutti i Paesi lungo il percorso. Per realizzare questo obiettivo, possiamo iniziare a lavorare in singole aree e collegarle nel tempo fino a coprire l’intera regione.

In primo luogo, dobbiamo intensificare la comunicazione politica. I Paesi dovrebbero avviare discussioni complete sulle strategie di sviluppo e sulle risposte politiche, elaborare piani e misure per promuovere la cooperazione regionale attraverso la consultazione nello spirito di cercare punti in comune mantenendo le differenze, e dare il “via libera” politico e legale all’integrazione economica regionale.

In secondo luogo, dobbiamo migliorare la connettività stradale. La SCO sta lavorando a un accordo per facilitare i trasporti. Se firmato e implementato presto, aprirà una via di trasporto principale che collegherà il Pacifico al Mar Baltico. Partendo da qui, discuteremo attivamente il modo migliore per migliorare le infrastrutture di trasporto transfrontaliero e lavorare per creare una rete di trasporto che colleghi l’Asia orientale, occidentale e meridionale, facilitando lo sviluppo economico e i viaggi nella regione.

In terzo luogo, dobbiamo promuovere il libero scambio. La proposta “cintura economica lungo la Via della Seta” interessa circa 3 miliardi di persone e rappresenta il più grande mercato del mondo con un potenziale senza pari. Il potenziale per la cooperazione commerciale e negli investimenti tra i Paesi interessati è enorme. Dovremmo discutere un adeguato accordo per facilitare il commercio e gli investimenti, rimuovere le barriere commerciali, ridurre i costi di commercio e investimento, aumentare la velocità e la qualità dei flussi economici regionali e ottenere progressi vantaggiosi per tutti nella regione.

In quarto luogo, dobbiamo migliorare la circolazione monetaria. La Cina e la Russia hanno già una solida cooperazione per il regolamento del commercio in valute locali, ottenendo risultati gratificanti ed esperienze ricche. Non c’è ragione per non condividere questa buona pratica con gli altri nella regione. Se la nostra regione riuscisse a realizzare la convertibilità e il regolamento delle valute locali nei conti correnti e di capitale, si ridurrebbero significativamente i costi di circolazione, aumenterebbe la nostra capacità di difenderci dai rischi finanziari e la nostra regione diventerebbe più competitiva economicamente nel mondo.

In quinto luogo, dobbiamo aumentare la comprensione tra i nostri popoli. L’amicizia tra i popoli è la chiave per buone relazioni tra gli Stati. Per avere una cooperazione produttiva nelle aree sopra menzionate, abbiamo bisogno del sostegno dei nostri popoli. Dovremmo incoraggiare scambi amichevoli più frequenti tra le nostre persone per migliorare la comprensione reciproca e l’amicizia tradizionale, e costruire un forte sostegno pubblico e una solida base sociale per la cooperazione regionale[6].

Il Presidente cinese sottolineò con forza e determinazione che la Cina non aveva – e non ha tutt’oggi – alcun desiderio di dominazione regionale (“rispettiamo i percorsi di sviluppo e le politiche interne ed estere scelte autonomamente dai popoli di ogni Paese. In nessun caso interferiremo negli affari interni dei Paesi dell’Asia Centrale. Non cerchiamo di dominare gli affari dell’Asia Centrale né di stabilire alcuna sfera di influenza”), insistendo sul fatto che la proposta cinese avrebbe creato un’atmosfera di armonia e sostegno reciproco nella regione eurasiatica.

Quello che, inizialmente, sembrava essere soltanto un progetto di inter-connesione infrastrutturale a respiro regionale si è rapidamente trasformato in una rete globale di cooperazione economica che coinvolge oltre 140 Paesi e si estende sino quasi ad ogni angolo del mondo; nel tempo, poi, l’iniziativa cinese è diventata una dichiarazione di ambizione di una potenza emergente pronta a recitare un ruolo di primo piano nello scenario internazionale, un modo di pensare sia la Cina nel mondo che il mondo stesso, un tentativo di ridisegnare l’ordine economico mondiale attraverso una nuova era di scambi e investimenti, dove le strade, i ponti, i porti e le ferrovie uniranno un’umanità accomunata da un destino condiviso e dove il principio del vantaggio reciproco sarà la condizione basilare e inderogabile.

Nell’ottobre del 2023, dieci anni dopo il discorso di Xi Jinping ad Astana, l’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese rese pubblico un white paper dal titolo L’Iniziativa Belt and Road: Un pilastro chiave della comunità globale dal futuro condiviso nel quale si legge che la Belt and Road Initiative “è uno sviluppo creativo che riprende e porta avanti lo spirito delle antiche vie della seta, tra le più grandi conquiste della storia e della civiltà umana. Arricchisce lo spirito antico con lo spirito del tempo e la cultura della nuova era, e fornisce una piattaforma per costruire una comunità globale di futuro condiviso; dal suo lancio 10 anni fa, grazie agli sforzi congiunti di tutte le parti, la cooperazione nell’ambito della BRI si è estesa oltre i confini della Cina per diventare uno sforzo internazionale. Essa si è evoluta dalle idee alle azioni, dalla visione alla realtà e dal quadro generale ai progetti concreti. È stata accolta dalla comunità internazionale sia come bene pubblico che come piattaforma di cooperazione e ha ottenuto risultati concreti.

Negli ultimi dieci anni, la cooperazione BRI ha prodotto vantaggi reali per i Paesi partecipanti. Ha contribuito al sano sviluppo della globalizzazione economica e ha contribuito a risolvere le sfide dello sviluppo globale e a migliorare il sistema di governance globale. Ha inoltre aperto una nuova strada affinché tutta l’umanità possa realizzare la modernizzazione, e ha assicurato che gli sforzi volti a costruire una comunità globale dal futuro condiviso fornissero risultati concreti.

[…] Il mondo di oggi sta attraversando un profondo cambiamento su una scala mai vista in un secolo. Problemi e sfide continuano a minacciare il progresso della civiltà umana. In risposta a una situazione globale in evoluzione e alle aspettative della comunità internazionale, e tenendo presente il futuro e gli interessi generali dell’umanità, la Cina ha proposto la Belt and Road Initiative (BRI). Fedele allo spirito della Via della Seta, un grande patrimonio della civiltà umana, la BRI collega il passato, il presente e il futuro. Questa iniziativa è stata lanciata dalla Cina, ma appartiene al mondo e va a beneficio dell’intera umanità. Questi percorsi hanno aumentato la connettività tra i Paesi del continente eurasiatico, facilitato gli scambi e l’apprendimento reciproco tra le civiltà orientali e occidentali, stimolato lo sviluppo e la prosperità regionali e plasmato lo spirito della Via della Seta caratterizzato da pace e cooperazione, apertura e inclusività, apprendimento reciproco e vantaggio reciproco. […] Lo spirito della Via della Seta è coerente con l’ideale di “tutti gli Stati che si uniscono in armonia e pace” sostenuto da tempo dalla nazione cinese, con i principi del popolo cinese di amicizia, buon vicinato e “aiutare gli altri ad avere successo cercando al tempo stesso il nostro successo”, e con l’appello dei tempi alla pace, allo sviluppo e alla cooperazione vantaggiosa per tutti.

[…] È imperativo affrontare problemi globali come la crescita economica lenta, le carenze nella governance economica e lo sviluppo economico squilibrato. Non è più accettabile che solo pochi Paesi dominino lo sviluppo economico mondiale, controllino le regole economiche e godano dei frutti dello sviluppo.

La BRI mira allo sviluppo non solo della Cina ma del mondo in generale. La globalizzazione economica rimane una tendenza irreversibile. È impensabile che i Paesi ritornino a uno stato di reclusione o isolamento. Tuttavia, la globalizzazione economica deve subire aggiustamenti sia nella forma che nella sostanza. Essa dovrebbe essere resa più aperta, inclusiva, equilibrata e vantaggiosa per tutti.

La Cina non solo ha beneficiato della globalizzazione economica, ma ha anche contribuito ad essa. In qualità di partecipante attivo alla globalizzazione economica, la Cina ha raggiunto una rapida crescita economica attraverso interazioni positive con il resto del mondo e ha esplorato un percorso unico verso la modernizzazione, ampliando le opzioni per altri Paesi in via di sviluppo per raggiungere la modernizzazione. La rapida crescita economica della Cina e i costanti progressi nelle riforme e nell’apertura hanno fornito una potente forza trainante per la stabilità e la crescita economica globale, nonché per un’economia mondiale aperta. […] a BRI mira a promuovere uno sviluppo di qualità superiore attraverso un’apertura di standard più elevati e a condividere le opportunità di sviluppo della Cina con il resto del mondo. La BRI è anche una soluzione cinese ai problemi dello sviluppo globale, che mira a promuovere la modernizzazione di concerto nei Paesi partecipanti, a rendere la globalizzazione economica più dinamica, inclusiva e sostenibile, e a garantire che una maggiore quantità di frutti venga condivisa in modo più equo dai popoli di tutto il mondo. Oggi, il mondo si sta avvicinando sempre più verso una maggiore multipolarità, globalizzazione economica e diversità culturale, e nel processo si sta orientando sempre più verso l’informatizzazione. I Paesi sono più frequentemente connessi e strettamente interdipendenti che in qualsiasi momento del passato. È sempre più chiaro che l’umanità è una comunità dal futuro condiviso in cui gli interessi di tutti sono inseparabilmente intrecciati.

[…] L’obiettivo finale della BRI è contribuire a costruire una comunità globale di futuro condiviso. Essendo un importante bene pubblico per migliorare la governance globale, l’iniziativa fornisce una piattaforma per trasformare la visione in realtà. La BRI coinvolge Paesi di diverse regioni, a diversi stadi di sviluppo e con culture diverse. Trascende le differenze nelle ideologie e nei sistemi sociali. Consente a diversi Paesi di condividere opportunità, realizzare sviluppo e prosperità comuni e costruire una comunità di interessi, responsabilità e destino condivisi caratterizzata da fiducia politica reciproca, integrazione economica e inclusività culturale. Come mezzo pratico per costruire una comunità globale di futuro condiviso, la BRI ha creato nuova comprensione e ispirato l’immaginazione del mondo e ha contribuito con nuove idee e nuovi approcci agli scambi internazionali. Produrrà un sistema di governance globale più giusto ed equo e porterà l’umanità verso un futuro migliore.

La BRI è in linea con il concetto di una comunità globale di futuro condiviso. Promuove e mette in pratica idee rilevanti per l’era presente, il mondo, lo sviluppo, la sicurezza, l’apertura, la cooperazione, la civiltà e la governance. Fornisce non solo un quadro concettuale ma anche una tabella di marcia pratica per tutte le nazioni per raggiungere uno sviluppo e una prosperità condivisi.

La BRI si fonda sui principi di ampia consultazione, contributo congiunto e benefici condivisi. Sostiene la cooperazione vantaggiosa per tutti nel perseguimento del bene superiore e degli interessi condivisi. Sottolinea che tutti i Paesi sono partecipanti, contributori e beneficiari alla pari e incoraggia l’integrazione economica, lo sviluppo interconnesso e la condivisione dei risultati.

Il principio di un’ampia consultazione significa che la BRI non è un’iniziativa individuale della Cina, ma uno sforzo collaborativo che coinvolge tutte le parti interessate. Questo principio promuove e attiva un autentico multilateralismo, incoraggiando il processo decisionale collettivo nel pieno rispetto delle differenze nei livelli di sviluppo, nelle diverse strutture economiche, nei sistemi giuridici e nelle tradizioni culturali delle diverse nazioni. Sottolinea la partecipazione paritaria, la comunicazione efficace, la saggezza collettiva, la libertà da qualsiasi precondizione politica o economica e l’impegno volontario per favorire il massimo consenso. Indipendentemente dalle dimensioni, dalla forza e dalla ricchezza, tutti i Paesi partecipano su un piano di parità e possono fornire opinioni e proposte nella cooperazione bilaterale e multilaterale.

In base a questo principio, le economie a diversi stadi di sviluppo rafforzeranno la comunicazione bilaterale o multilaterale, identificheranno e istituiranno congiuntamente meccanismi di cooperazione innovativi e forniranno una piattaforma per il dialogo, la cooperazione e la partecipazione alla governance globale.

Il principio del contributo congiunto evidenzia che la BRI non è uno dei programmi di aiuto internazionale o uno strumento geopolitico della Cina, ma uno sforzo collaborativo per lo sviluppo condiviso. Mira ad allinearsi ai meccanismi regionali esistenti piuttosto che sostituirli, e a sfruttare i punti di forza complementari. Questo principio enfatizza la partecipazione di tutte le parti coinvolte, un sostanziale coordinamento con le strategie di sviluppo dei Paesi e delle regioni rilevanti, e l’identificazione e l’utilizzo del rispettivo potenziale di sviluppo e dei punti di forza comparativi. L’obiettivo è creare collettivamente nuove opportunità, forze trainanti e spazi di sviluppo, ottenendo al contempo una crescita complementare e interattiva capitalizzando i punti di forza e le capacità di ciascuna parte.

[…] La BRI è come una via pubblica aperta a tutti, non un percorso privato di proprietà di un singolo soggetto. È libera da calcoli geopolitici. Non mira a creare un club esclusivo, né prende di mira alcuna terza parte. Non forma cricche basate su specifici standard ideologici. Non ha alcuna intenzione di stabilire alleanze militari. I Paesi dell’Eurasia, dell’Africa, delle Americhe e dell’Oceania sono tutti invitati a partecipare all’iniziativa, indipendentemente dal loro sistema politico, retaggio storico-culturale, fase di sviluppo, ideologia o credo religioso, purché cerchino uno sviluppo comune. Tutti i partecipanti sostengono i principi di apertura e inclusività, opponendosi fermamente al protezionismo, all’unilateralismo e all’egemonismo e lavorando insieme per creare un panorama tridimensionale di interconnettività a tutto tondo. Gli obiettivi sono sviluppare un nuovo modello di cooperazione basato su risultati vantaggiosi per tutti, responsabilità condivisa e partecipazione collettiva, costruire una rete globale di partenariati e coltivare una coesistenza armoniosa per l’umanità. La BRI abbraccia la tendenza globale dello sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, enfatizza il rispetto e la protezione della natura e il rispetto delle sue leggi, e rispetta il diritto di tutte le parti a perseguire una crescita sostenibile ed ecocompatibile.

[…] Iniziativa rivolta verso il progresso, la cooperazione e l’inclusività, la BRI persegue lo sviluppo, promuove risultati vantaggiosi per tutti e ispira speranza. Essa mira ad approfondire la comprensione e la fiducia, a rafforzare gli scambi globali e, in definitiva, a raggiungere uno sviluppo comune e una prosperità condivisa.

Un cammino verso la pace. La pace è un prerequisito per lo sviluppo, mentre lo sviluppo funge da fondamento per la pace. La BRI va oltre la legge della giungla e l’ordine egemonico basato sulle lotte di potere. Essa rifiuta il pensiero a somma zero e abbandona la mentalità della Guerra Fredda basata sulla rivalità ideologica e sulla competizione geopolitica. Al contrario, apre la strada allo sviluppo pacifico e mira a offrire un approccio fondamentale alla pace duratura e alla sicurezza universale. Nell’ambito della BRI, le nazioni rispettano la sovranità, la dignità, l’integrità territoriale, il percorso di sviluppo, il sistema sociale, gli interessi fondamentali e le principali preoccupazioni reciproche. In qualità di promotore della BRI, la Cina si batte con passione per l’instaurazione di un nuovo modello di relazioni internazionali caratterizzato da rispetto reciproco, equità, giustizia e cooperazione vantaggiosa per tutti. Si impegna a costruire partenariati basati sul dialogo anziché sul confronto, e sull’amicizia anziché sull’alleanza, e a promuovere una nuova visione di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile. Questi sforzi contribuiscono a creare un ambiente di sviluppo pacifico e stabile.

Un percorso verso la prosperità. La BRI è impegnata a costruire un futuro prospero che si discosti dal colonialismo di sfruttamento del passato, eviti transazioni coercitive e unilaterali, rifiuti il modello di dipendenza centro-periferia e rifiuti di scaricare la crisi sugli altri o di sfruttare i vicini per il proprio interesse. Essa mira invece a ottenere risultati vantaggiosi per tutti e sviluppo e prosperità condivisi. Nell’ambito della BRI, tutte le parti daranno priorità allo sviluppo come obiettivo comune, sfruttando le rispettive risorse e potenziali vantaggi, accendendo i propri motori di crescita, aumentando la propria capacità di sviluppo indipendente e creando collettivamente maggiori opportunità e spazi per lo sviluppo. Questo sforzo collaborativo mira a promuovere nuovi centri e slancio per la crescita economica globale, promuovere una crescita inclusiva e portare lo sviluppo globale in una nuova fase equilibrata, coordinata e inclusiva.

Un percorso verso l’apertura. La BRI rappresenta un processo collaborativo aperto e inclusivo che trascende i confini nazionali, le differenze ideologiche, le disparità di sviluppo, le variazioni del sistema sociale e i conflitti geopolitici. Non è finalizzato a progettare un nuovo sistema internazionale, ma piuttosto a integrare e migliorare i meccanismi esistenti. Tutte le parti coinvolte sostengono i valori fondamentali e i principi fondamentali del sistema commerciale multilaterale. Insieme, i partecipanti istituiranno una piattaforma aperta e cooperativa, salvaguarderanno e promuoveranno un’economia globale aperta, creeranno un ambiente favorevole allo sviluppo aperto, costruiranno un sistema giusto, equo e trasparente di regole del commercio internazionale e degli investimenti e promuoveranno la cooperazione basata sui principi di vantaggi per tutti, responsabilità condivisa e partecipazione collettiva. La BRI facilita il flusso ordinato dei fattori di produzione, l’allocazione efficiente delle risorse, la profonda integrazione dei mercati, la liberalizzazione e l’agevolazione del commercio e degli investimenti, e garantisce prestazioni stabili e un funzionamento regolare delle catene di produzione e di fornitura globali. Mira a costruire una globalizzazione economica che sia aperta, inclusiva, equilibrata e vantaggiosa per tutti[7].

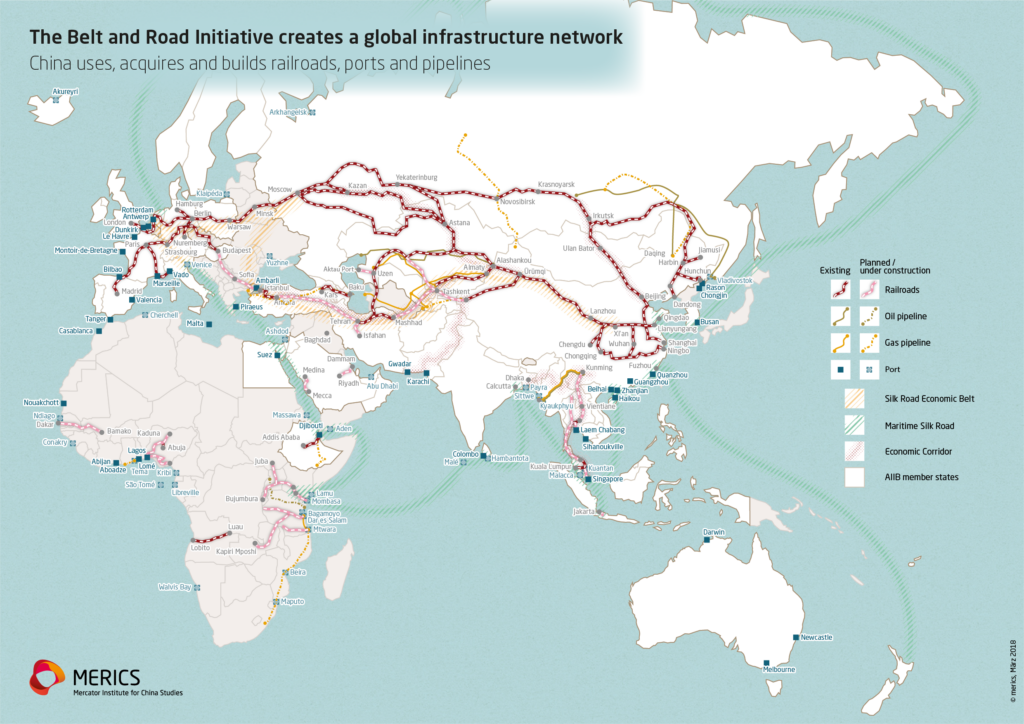

La Belt and Road Initiativedà priorità alla connettività delle infrastrutture che rappresenta l’area prioritaria e privilegiata per i progetti attuativi dell’Iniziativa: sulla base di un quadro comprendente “sei corridoi, sei rotte e molteplici Paesi e porti”, ha preso forma – e continua a svilupparsi – una rete infrastrutturale multi-livello e multidimensionale che presenta una connettività di base su terra, mare, aria e cyberspazio che getta solide basi per una più profonda cooperazione tra le sotto-regioni eurasiatiche. Il documento La Visione e le Azioni per la costruzione congiunta della Cintura Economica della Via della Seta e della Via della Seta Marittima del XXI secolo, pubblicato dal Governo cinese il 20 giugno del 2017 prevedeva che “sulla base del rispetto della sovranità e delle preoccupazioni di sicurezza reciproche, i Paesi lungo la Cintura e la Via dovrebbero migliorare la connettività dei loro piani di costruzione delle infrastrutture e dei sistemi di standard tecnici, portare avanti congiuntamente la costruzione di corridoi internazionali e formare una rete di infrastrutture che colleghi tutte le sotto-regioni dell’Asia e tra Asia, Europa e Africa passo dopo passo[8]”.

Quando si fa riferimento al concetto di connettività non si fa rimando soltanto ad un collegamento piatto o lineare come la costruzione di una strada o di un ponte; connettività è, invece, una combinazione di infrastrutture, regolamenti e scambi di persone, flusso di capitali e merci; si tratta di un insieme integrale che comprende il coordinamento delle politiche, la connettività delle strutture, il commercio senza ostacoli, l’integrazione finanziaria e la comprensione tra le persone.

In tale contesto, le infrastrutture si trovano a svolgere un ruolo fondamentale nel mantenere lo slancio verso l’alto dell’economia di uno Stato o di una regione e costituiscono il momento basilare per lo sviluppo economico e sociale; una delle ragioni che spiegano la lenta crescita economica di molti Paesi in via di sviluppo è da ricercarsi, infatti, proprio nella stagnazione dello sviluppo infrastrutturale[9] ed è così che la capacità di progredire nello sviluppo delle infrastrutture rimarrà la necessità più urgente e basilare per i Paesi partecipanti all’Iniziativa, un prerequisito importante per sostenere un sano sviluppo dell’economia. È noto – soprattutto in ambito economico – che l’ammodernamento e l’espansione di una rete infrastrutturale hanno un “effetto moltiplicatore” sull’economia di Paese, un fattore capace di creare una domanda sociale e un reddito nazionale pari a diverse volte l’importo dell’investimento iniziale. Importante da sottolineare è il fatto che il potenziamento delle infrastrutture – statali e regionali – non gioverà solo alla crescita economica di un Paese specifico – in questo caso la Repubblica Popolare Cinese – ma anche a quella di altri Paesi coinvolti nel progetto BRI, iquali ne trarranno indubbio vantaggio e beneficio poiché si verrà naturalmente a creare un meccanismo per cui il miglioramento delle infrastrutture da parte di una parte contribuirà alla crescita commerciale ed economica complessiva dell’intera regione; gli sforzi concertati nella cornice della Belt and Road Initiative per collegare le reti elettriche nazionali, gli oleodotti e i gasdotti vanno in questa direzione e contribuiranno a ridurre i costi commerciali e di trasporto, a garantire la sicurezza e l’approvvigionamento energetico e a raggiungere una situazione vantaggiosa per tutti: la conseguenza ovvia di questo processo è che il flusso transfrontaliero di beni e persone sarà sempre più incentivato perché conveniente, la connettività internazionale sarà, così, potenziata e si creerà, allora, un ambiente più favorevole alla crescita economica nazionale, in particolare, e regionale, in generale.

Per questo motivo Pechino ritiene che la trasformazione e il potenziamento delle infrastrutture siano una preoccupazione urgente di cui i Governi dei Paesi in via di sviluppo debbano occuparsi e, per tale ragione, la nostra attenzione si focalizzerà sui sei corridoi terrestri in cui si articola la Belt and Road Initiative nella regione eurasiatica.

Un corridoio economico è definito come una rete integrata di infrastrutture che collega agenti economici lungo una definita geografia oppure – se si preferisce – un’area geografica in cui si sviluppano attività economiche attraverso l’interconnessione di infrastrutture e servizi. Un corridoio economico può essere visto anche alla stregua di un’iniziativa strategica volta a promuovere la cooperazione economica tra diverse regioni o Paesi, sviluppata attraverso il miglioramento della connettività e stimolando lo sviluppo economico per mezzo di ingenti investimenti in infrastrutture e servizi; un corridoio economico presenta alcune caratteristiche peculiari quali, appunto, la presenza di infrastrutture e reti di trasporto sviluppate – che possono includere strade, ferrovie, porti e aeroporti – che facilitano il movimento di beni e persone all’interno e tra diverse regioni; interconnessione tra diversi Paesi o regioni, creando un flusso continuo di scambi commerciali e investimenti; collaborazione regionale poiché, spesso, tali corridoi richiedono la cooperazione tra diverse entità statali che possono stabilire accordi volti alla riduzione delle barriere con l’obiettivo principale di stimolare lo sviluppo economico e commerciale e, insieme, la crescita nelle regioni collegate.

In generale, quindi, si parla di corridoio economico in presenza di infrastrutture soft e hard che facilitano le attività economiche nazionali e regionali, garantendo alle parti interessate un vantaggio geo-strategico.

I sei corridoi economici della Belt And Road Initiative sono il Corridoio Economico Cina – Mongolia – Russia, il Corridoio Economico Cina – Asia centrale – Asia occidentale (CCWAEC), il Nuovo Ponte Terrestre Eurasiatico(NELB), il Corridoio Economico Cina – Penisola Indocinese (CICPEC), il Corridoio Economico Bangladesh – Cina – India – Myanmar (BCIMEC) e il Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC) e rispondevano, almeno inizialmente, alla volontà cinese di entrare in contatto con altre cinque comunità economiche esistenti e vicine – quali l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), all’Unione Europea, alla comunità dell’Asia Centrale, la comunità dell’Asia Meridionale, la comunità dell’Asia Settentrionale e la comunità dell’Asia Occidentale.

Corridoio Cina – Mongolia – Russia.Il Corridoio Economico Cina – Mongolia – Russia è quello che attualmente può contare su una maggiore sicurezza dal momento che attraversa aree non interessate da conflitti aperti, latenti o semplicemente minacciati; l’11 settembre del 2014, durante un meeting tenuto con i capi di Stato di Mongolia e Federazione Russa a margine del quattordicesimo vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) svoltosi a Dushanbe, capitale del Tagikistan, Xi Jinping propose per la prima volta che i tre Paesi potessero allineare i rispettivi grandi progetti di sviluppo infrastrutturale – il programma della Mongolia per le Via della Steppa e il piano ferroviario transcontinentale russo – con la Silk Road Economic Belt al fine di dare vita al, appunto, Corridoio Economico Cina – Mongolia – Russia. Xi invitò, allora, le tre parti a rafforzare l’interconnettività del traffico, a facilitare le pratiche di sdoganamento e il trasporto delle merci e a studiare la fattibilità della costruzione di una rete elettrica transnazionale mentre suggeriva anche di rafforzare la cooperazione in settori quali il turismo, i media, la protezione dell’ambiente; i tre Paesi, inoltre, avrebbero dovuto approfondire la cooperazione nel quadro della SCO al fine di salvaguardare congiuntamente la sicurezza regionale e raggiungere uno sviluppo comune.

Il Corridoio Economico Cina – Mongolia – Russia è costituito da due arterie principali: una che partendo dalla regione cinese di Beijing – Tianjin – Hebei arriva fino a Hohhot da dove, per la Mongolia, giunge infine in Russia; l’altra si estende dalle città cinesi di Dalian, Shenyang, Changchun, Harbin e Manzhouli fino ad arrivare a Chita, in Russia; come proposto da Xi Jinping, il corridoio si pone l’obiettivo di allineare i progetti infrastrutturali dei tre Paesi e sarà in grado di creare un’ampia piattaforma per sfruttarne il potenziale e i rispettivi punti di forza, rafforzare la competitività collettiva sul mercato internazionale, espandere le opportunità di sviluppo a beneficio di tutti e promuovere una maggiore integrazione economica regionale. In quanto Stato cuscinetto tra Cina e Russia, la posizione geo-strategica della Mongolia è cruciale per collegare i tre progetti – BRI, la Via della Steppa e la Ferrovia Trans-Eurasiatica – al fine di fornire rotte di commerciali economicamente valide per le tre parti in causa: per i manufatti cinesi, per il petrolio e il gas russi e per le risorse naturali mongole come carbone, ferro, argento, rame, petrolio greggio e oro.

Nell’agosto del 2015, Vladimir Putin e Xi Jinping si incontrarono a Mosca e concordarono di intensificare il coordinamento strategico bilaterale, di salvaguardare congiuntamente la pace nel mondo, l’equità e la giustizia internazionali e di compiere sforzi per collegare la costruzione della Cintura economica della Via della Seta con quella dell’Unione economica eurasiatica (UEE); al termine dell’incontro, i due capi di Stato hanno firmato e rilasciato la Dichiarazione congiunta tra la Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa sull’approfondimento del partenariato strategico globale di coordinamento e sulla promozione della cooperazione win-win, nonché la Dichiarazione congiunta sulla cooperazione di connessione tra la Cintura economica della Via della Seta e l’Unione economica eurasiatica (UEE), il primo passo concreto per la realizzazione del Corridoio Economico Cina – Mongolia – Russia[10].

Il 23 giugno 2016, Cina, Mongolia e Russia firmarono a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, un accordo tripartito per la realizzazione di progetti inerenti il corridoio economico e miranti a migliorare la connettività dei trasporti attraverso la costruzione e l’ammodernamento di strade, ferrovie e porti, insieme alla cooperazione nei settori del commercio, degli investimenti, dell’energia, dell’agroalimentare, delle tecnologie di comunicazione, dell’ambiente e della protezione ecologica. Nel testo dell’accordo si può leggere che la Repubblica Popolare Cinese, la Mongolia e la Federazione Russa considerano lo sviluppo di relazioni amichevoli tradizionali e reciprocamente vantaggiose in ambito economico e commerciale come una delle direzioni strategiche della loro politica estera. In base al Memorandum d’intesa firmato dalle tre parti il 9 luglio 2015 a Ufa riguardo al Piano generale per la costruzione del Corridoio economico Cina-Mongolia-Russia, l’obiettivo è l’integrazione della Belt and Road Initiative, dell’Unione economica eurasiatica e dell’iniziativa Via della Prateria. Tale processo si basa sui principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo vantaggio, e viene di seguito formulato il Piano generale per la costruzione del Corridoio economico Cina-Mongolia-Russia.

La costruzione del Corridoio economico ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la cooperazione trilaterale tra la Repubblica Popolare Cinese, la Mongolia e la Federazione Russa attraverso l’attuazione di progetti di collaborazione in settori quali l’aumento del volume degli scambi commerciali tra le tre parti, il miglioramento della competitività dei prodotti, la facilitazione del trasporto di transito e lo sviluppo delle infrastrutture. Il Corridoio economico mira a creare e ampliare uno spazio di sviluppo economico reciprocamente vantaggioso, sfruttare le potenzialità e i vantaggi delle tre parti, promuovere la prosperità comune e migliorare la competitività congiunta sui mercati internazionali.

Le tre parti sono convinte che promuovere la costruzione del Corridoio economico faciliterà l’integrazione economica regionale, favorirà l’integrazione delle rispettive strategie di sviluppo e getterà solide basi per la connettività infrastrutturale, lo sviluppo stabile del commercio e degli investimenti, la cooperazione nelle politiche economiche e gli scambi culturali[11].

Il piano di sviluppo del Corridoio prevede una pianificazione congiunta volta a sviluppare le risorse infrastrutturali di strade, ferrovie, aviazione, porti e punti di confine per le tre parti, rafforzando la cooperazione nei corridoi di trasporto internazionale, nelle infrastrutture di confine e nell’organizzazione del trasporto transfrontaliero. L’obiettivo è creare un meccanismo di comunicazione a lungo termine per migliorare la connettività e promuovere il trasporto di transito tra Cina, Russia, Asia ed Europa. […] Rafforzare la cooperazione trilaterale nei settori dell’energia, delle risorse minerarie, delle alte tecnologie, dell’industria manifatturiera e dell’agricoltura, della silvicoltura e della zootecnia, costruendo congiuntamente zone di cooperazione per la capacità produttiva e gli investimenti, al fine di realizzare uno sviluppo industriale coordinato e creare una rete di produzione regionale strettamente interconnessa. […] esaminare, in caso di proposte concrete, la fattibilità di oleodotti e gasdotti che attraversino la Mongolia tra Cina e Russia; continuare a promuovere la cooperazione trilaterale nei settori dell’energia nucleare, idroelettrica, eolica, fotovoltaica e della biomassa; […] rafforzare la cooperazione tra i parchi tecnologici e i poli di innovazione delle tre parti.

Il documento di pianificazione mette in evidenza, inoltre, la necessità per Cina, Mongolia e Federazione Russa di approfondire la cooperazione attraverso l’ampliamento dei settori di cooperazione economica e commerciale e di migliorare il livello di tale cooperazione; aumentare gradualmente il livello di produzione di apparecchiature e prodotti ad alta tecnologia; di espandere il volume del commercio di prodotti agricoli, risorse energetiche e minerarie, materiali da costruzione, prodotti cartari e tessili; di rafforzare gli scambi e la cooperazione nel settore dei servizi, in ambiti come il turismo, la logistica, la finanza, la consulenza, la pubblicità e le industrie culturali e creative.

Il Corridoio Economico Cina – Mongolia – Russia si presenta, quindi, come un progetto sistematico – 32 i progetti comuni – che copre una molteplicità di settori con la connettività a fare da cardine e priorità poiché il presupposto su cui si basa il successo della sua realizzazione è quello che ritiene che infrastrutture solide non solo migliorino le condizioni di base per promuovere l’integrazione tra Cina, Mongolia e Russia, ma possano anche offrire nuove opportunità storiche ai tre Paesi per migliorare lo sviluppo economico nazionale e regionale. Tra i progetti più importanti l’edificazione del ponte ferroviario sul fiume Amur della linea Tongjiang – Nižneleninskoe[12] e la realizzazione del ponte sino-russo di Heihe[13]; inoltre, sono stati completati i rilievi e la progettazione della ferrovia ad alta velocità Mosca – Kazan (lunga 770 km) che costituisce un progetto pilota del più ampio corridoio di trasporto eurasiatico ad alta velocità Russia (Mosca) – Cina (Pechino): la costruzione di nuovi porti terrestri, completamente gestiti in digitale, basati sulle più moderne tecnologie informatiche e intelligenti ha dato un forte impulso alla connettività infrastrutturale del Corridoio Economico Cina-Mongolia-Russia: un esempio è il porto terrestre di Erenhot (nella regione autonoma della Mongolia interna della Cina settentrionale al confine con la Mongolia), un importante snodo ferroviario per l’esportazione di merci cinesi in Mongolia, Russia ed Europa che vede il passaggio di 8000 treni merci – oltre 50 diretti verso il Vecchio Continente – l’anno trasportano merci fino a Malaszewicze in Polonia.

Dei tredici progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, due sono stati considerati prioritari: la modernizzazione completa del corridoio ferroviario centrale (Ulan Ude – Naushki – Ulan Bator – Erlian – Pechino – Tianjin) e lo sviluppo del trasporto di transito lungo l’itinerario AN-3 della Rete autostradale asiatica (Ulan Ude – Kyakhta – Ulan Bator – Erlian – Tianjin); oltre alla modernizzazione del corridoio centrale, è al vaglio l’opportunità di costruire corridoi ferroviari nella zona orientale (Borzya – Solovyevsk – Choibalsan – Huut – Bichigt – Zuun Khatavch – Chifeng – Chaoyang – Jinzhou/Panjin) e occidentale (Kuragino – Kyzyl – Tsagan Tolgoi – Kobdo – Takeshken – Hami Urumchi).

Nel campo della cooperazione energetica, invece, i progetti più importanti sono quelli legati alla centrale elettrica di Huadian – Teninskaya[14] e al progetto di gas naturale liquefatto Yamal, il primo mega-progetto cinese all’estero relativo alla BRI e destinato ad una produzione di 16,5 milioni di tonnellate di gas naturale. Il primo gennaio 2018 è entrata ufficialmente in funzione la seconda linea dell’oleodotto Cina – Russia con la quale Mosca veicola verso la Repubblica Popolare Cinese circa 30 milioni di tonnellate di petrolio russo all’anno; la nuova linea, che ha origine nella città russa di Skovorodino, entra in Cina a Mohe, al confine con la Federazione Russa, e arriva fino alla città di Daqing, nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina.

Il successo di questi progetti energetici non solo favorisce lo sviluppo dell’industria energetica russa e garantisce forniture sicure a Pechino, ma rappresenta anche una pietra miliare nell’approfondimento della cooperazione sino-russa in materia di energia da sviluppare nel quadro del Corridoio Economico Cina-Mongolia-Russia[15].

Corridoio economico Cina-Asia Centrale-Asia Occidentale. Se il Corridoio Cina – Mongolia – Russia interessa soltanto tre Paesi, il Corridoio Economico Cina – Asia Centrale – Asia Occidentale è quello che ne coinvolge, invece, il maggior numero – passando, infatti, per gran parte delle Repubbliche dell’Asia Centrale (Kazakhstan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan) estendendosi sino verso il Medio Oriente e l’Europa passando per la Turchia.

Dal momento che il corridoio corre lungo la via della fornitura di gas dell’Asia Centrale verso la Cina rappresentata dal più lungo gasdotto al mondo che parte dal confine tra Turkmenistan e Uzbekistan arriva sino a Khorgos (Prefettura autonoma kazaka, Xinjiang), il più grande “porto di terra” del mondo, uno degli aspetti chiave di questo progetto non poteva che essere legato alla dimensione energetica. Il gasdotto Turkmenistan-Cina è una delle infrastrutture energetiche più importanti nell’area eurasiatica e rappresenta un’arteria strategica per il trasporto di gas naturale che dai ricchi giacimenti del Turkmenistan, uno dei principali produttori di gas al mondo, arriva fino in Cina, uno dei maggiori consumatori mondiali di energia, dopo aver coperto oltre 7.000 chilometri.

Inaugurato nel mese di dicembre del 2009, da allora, il gasdotto ha giocato un ruolo chiave nella diversificazione delle rotte di approvvigionamento energetico cinese e, in un’ottica strategica, ha aiutato a ridurre la dipendenza di Pechino dalle rotte marittime, come quella che attraversa lo Stretto di Malacca, fornendo, al contempo un approvvigionamento stabile di energia da destinare alle regioni occidentali e orientali del Paese.

Inaugurato nel 2015, il “porto” di Khorgos costituisce il principale snodo commerciale euro-asiatico e rappresenta la vera porta d’accesso all’Asia Centrale tanto che due dei corridoi terrestri della BRI – il Nuovo Corridoio Terrestre Euroasiatico e il Corridoio Economico Cina-Asia Centrale – Asia Occidentale – transitano proprio per questo hub di rilevanza strategica. A ulteriore conferma della centralità giocata da Khorgos all’interno della BRI, nel 2015 è stata inaugurata la linea ferroviaria che connette questo porto terrestre con Aktau[16], porto kazako che si affaccia sul Mar Caspio, una strada ferrata che corre parallela all’oleodotto sino-kazaco Atyrau-Alashankou.

Anche importanti arterie stradali ed energetiche passano per Khorgos quali la Western Europe-Western China – un’autostrada lunga 8.455 km che collega la Cina costiera a San Pietroburgo – e il gasdotto Cina-Asia Centrale, che trasporta, prevalentemente, gas naturale turkmeno ma è destinato, in prospettiva, a trasportare anche gas estratto dai giacimenti di Kazakhstan ed Uzbekistan[17].

Lungo il Corridoio Economico Cina- Asia Centrale – Asia occidentale, l’autostrada Cina-Kirghizistan-Uzbekistan è in piena attività mentre le linee di trasporto ferroviario che trasportano grano e petrolio dalle regioni settentrionali del Kazakistan operano in concomitanza con la China-Europe Railway Express.

Gli obiettivi del Corridoio Economico Cina – Asia Centrale – Asia Occidentale sono comuni a quelli degli altri: miglioramento del trasporto terrestre di merci, potenziamento di gasdotti e oleodotti tra l’Asia Centrale e la Repubblica Popolare Cinese; sviluppo della rete infrastrutturale – strade e ferrovie – lungo le antiche rotte commerciali della storica Via della Seta; creazione di rotte commerciali terrestri che colleghino la Cina con i Paesi dell’Asia Centrale e dell’Asia Occidentale migliorando, così, le possibilità di Pechino di accedere ai mercati europei e medio-orientali bypassando le insidiose rotte marittime tradizionali che passano attraverso lo Stretto di Malacca e il Canale di Suez.

Questo corridoio presenta, allora, l’indubbio vantaggio di fornire un’opzione terrestre per il trasporto delle merci, riducendo, al contempo, i rischi, i tempi di trasporto e i costi logistici.

Il corridoio si estende lungo due principali direttrici: l’una, dalla Cina verso l’Asia Centrale, attraversa Paesi come Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Tagikistan; l’altra, dall’Asia Centrale verso l’Asia Occidentale, spingendo fino verso Iran, Turchia e altre nazioni del Medio Oriente, Paesi che offrono accesso ai mercati europei e medio-orientali, cruciali per le politiche di esportazione commerciale cinese. Il Corridoio economico Cina-Asia Centrale-Asia Occidentale si estende, quindi, verso ovest partendo dalla Cina nordoccidentale fino al Golfo Persico e alla Penisola Arabica. A testimonianza della sempre più accresciuta importanza di questa regione, già nel giugno 2014, in occasione della sesta conferenza ministeriale del Forum di cooperazione Cina-Stati Arabi, il presidente cinese Xi Jinping propose di creare una cintura economica Cina – Stati Arabi insieme ad una rete di collaborazione Cina – Arabia Saudita da costruire secondo le linee guida della piattaforma di cooperazione “1+2+3”, un quadro strategico proposto per rafforzare le relazioni bilaterali tra i due Paesi, concentrandosi su aree chiave di collaborazione economica e tecnologica. Il numero “1” si riferisce al pilastro centrale dell’accordo, la cooperazione energetica: l’energia – in particolare il petrolio e il gas naturale – è al centro della relazione economica tra Cina e Arabia Saudita, visto che Pechino è uno dei maggiori importatori di petrolio saudita, mentre Riyhad è interessata a collaborare con la Cina per sviluppare progetti energetici, inclusi quelli legati alle energie rinnovabili, come il solare e l’eolico; “2”, invece, sono i pilastri di cooperazione principali: infrastrutture (sviluppo di infrastrutture collegate alla Belt and Road Initiative (BRI), con la costruzione di porti, ferrovie, strade, e altre reti logistiche, con l’Arabia Saudita che mira a diventare un hub commerciale e logistico per collegare l’Asia, l’Africa e l’Europa) e investimenti (promozione dello sviluppo economico attraverso il commercio bilaterale e gli investimenti diretti cinesi in Arabia Saudita in settori chiave come l’industria manifatturiera, l’edilizia, e il turismo, con una forte attenzione a quanto disposto dal piano saudita Vision 2030); “3”, infine, rimanda alla cooperazione in tre settori high-tech quali nuove energie (collaborazione nel campo dell’energia nucleare per scopi pacifici, in particolare per sviluppare centrali nucleari e progetti legati alla produzione di energia pulita), tecnologia spaziale (sviluppo di tecnologie spaziali, congiunti programmi di ricerca e lanci satellitari) e tecnologie avanzate (con focus sul 5G, big data, intelligenza artificiale e innovazione digitale).

In primo luogo, la connettività delle infrastrutture è un’area prioritaria del Corridoio economico Cina-Asia centrale-Asia occidentale. Gli sviluppi più recenti ci dicono che nel giugno del 2024, Cina, Kirghizistan e Uzbekistan hanno firmato ufficialmente a Pechino un accordo per la realizzazione di un corridoio ferroviario chiave nello sviluppo della BRI, un’opera che dovrebbe estendersi per 525 chilometri dalla città cinese di Kashgar, nello Xinjiang, attraversando il Kirghizistan sudoccidentale per raggiungere Andijon, nell’Uzbekistan orientale. Di questo progetto – che si stima avrà un costo di 8 miliardi di dollari – si parlava fin dagli anni Novanta ed è una infrastruttura strategica nella visione di Pechino poiché permetterebbe di accorciare sensibilmente il tragitto terrestre delle merci dalla Cina verso l’Europa e il Golfo Persico.

La cooperazione energetica, è un elemento importante del progetto del Corridoio economico Cina-Asia Centrale-Asia Occidentale: a causa della strategia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento delle economie sviluppate in Europa e in America e dell’impatto della modularizzazione del mercato petrolifero internazionale, nell’ultimo decennio il Medio Oriente ha gradualmente perso il suo status di principale fornitore di petrolio destinato al mercato europeo e americano. A questo proposito, la rapida crescita dell’economia cinese che ha portato ad un rapido aumento della sua domanda di petrolio, la proposta della BRI e il Corridoio Economico Cina-Asia Centrale-Asia Occidentale rappresentano una grande opportunità sia per i Paesi produttori dell’Asia Centrale che per quelli dell’area del Golfo e del Medio Oriente per risolvere i problemi di sicurezza delle esportazioni di petrolio e gas e, per quanto riguarda Pechino, di approvvigionamento energetico.

In terzo luogo, il Corridoio economico Cina-Asia Centrale-Asia Occidentale intende sviluppare la cooperazione nel campo industriale e negli investimenti; a causa dei diversi livelli e stadi di sviluppo economico, i Paesi lungo il corridoio sono diversi tra loro in termini di struttura industriale, base industriale e competitività internazionale ma, essendo la Cina la più grande potenza commerciale e manifatturiera del mondo, i vantaggi che possono scaturire da una maggiore cooperazione con Pechino nella scala della produzione convenzionale, uniti a quelli derivanti dallo sfruttamento delle risorse dell’Asia centrale e occidentale, costituiscono uncontesto privilegiatoin cui agisce anche il ruolo auto-rinforzante dell’aggregazione spaziale e che offre un meccanismo dinamico stabile per l’estensione della catena del valore e la formazione di reti produttive regionali sia in Cina che in Asia.

Quarto, la cooperazione economica e commerciale: il Corridoio economico Cina-Asia Centrale-Asia Occidentale è innanzitutto un corridoio commerciale, capace di mettere in evidenza l’importanza della fluidità degli scambi, quest’ultima facilitata dalla globalizzazione economica, dall’internazionalizzazione della produzione e dalla continua espansione della catena del valore globale, elementi che hanno permesso, negli ultimi decenni, alla Cina e agli altri Paesi asiatici di formare gradualmente un modello commerciale complementare e integrato; i legami commerciali della Cina con il Kirghizistan, il Tagikistan, l’Uzbekistan e Kazakhstan, ad esempio, si sono gradualmente rafforzati, mentre il legame commerciale con i Paesi del Golfo del Medio Oriente è rimasto sempre stabile, poiché, per queste aree, Pechino è divenuta un’importante destinazione di esportazione di energia e risorse e un’importante fonte di manufatti industriali come tessuti, macchinari, elettronica, acciaio, chimica fine e macchinari di precisione.

Il Corridoio Economico Cina – Asia Centrale – Asia Occidentale rappresenta, quindi, una delle arterie principali della BRI, una componente chiave della strategia di connettività globale della Cina.

Corridoio Economico “Nuovo Ponte Terrestre Eurasiatico”. Il Corridoio Economico conosciuto come Nuovo Ponte Terrestre Eurasiatico, un importante collegamento ferroviario che collega l’Asia e l’Europa attraverso tutto il continente eurasiatico, senza passaggi marittimi, con l’obiettivo di ridurre i tempi di trasporto di merci e persone. Il progetto prevede due rotte: la prima corre a nord del Mar Caspio e prevede il passaggio per il territorio della Federazione Russa, mentre la seconda – che corre a sud – attraversa l’Iran, la Turchia fino ad arrivare in Europa.

Partendo dalla costa orientale della Cina (città come Lianyungang[18] e Qingdao), il corridoio è pensato per collegare il circolo economico dell’Asia orientale – economicamente dinamico – con quello economico europeo e coprire le due regioni dell’Europa centrale e orientale e dell’Asia centrale e unire le due piattaforme della “cooperazione 16+1” (Cina e 16 Paesi dell’Europa centrale e orientale) e dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO).

Improntato su un moderno sistema logistico internazionale, nelle intenzioni il Nuovo Ponte Terrestre Eurasiatico aprirà uno spazio più ampio per la cooperazione tra la Cina e i Paesi dell’Europa Centro – Orientale (con l’espansione della cooperazione in materia di risorse energetiche come capofila delle priorità) oltre alla costruzione di un mercato regionale più grande, fluido ed efficiente che aprirà nuove opportunità di sviluppo anche per i Paesi dell’entroterra eurasiatico.

Da quando propose la Belt and Road Initiative nel 2013, il Presidente Xi Jinping ha ripetutamente sottolineato che la cooperazione “16+1” dovrebbe fungere da porta principale per l’ulteriore implementazione della BRI nel circolo economico europeo[19]; uno degli obiettivi principali di questa piattaforma cooperativa è quello di migliorare le infrastrutture nei Paesi dell’Europa Centrale e Orientale, con Pechino che mira al rafforzamento delle relazioni commerciali con la suddetta regione, promuovendo sia le esportazioni cinesi verso questi mercati, sia l’aumento delle importazioni di beni e servizi verso l’Asia.

Come per gli altri corridoi economici della Belt and Road Initiative, anche per il Ponte Continentale Eurasiatico il cardine è la connettività infrastrutturale; il progetto si basa sull’utilizzo della rete ferroviaria già esistente e risalente al XX secolo come la ferrovia Uzen – Gorgon che dal Kazakistan raggiunge l’Iran, attraversando il Turkmenistan (via importante per quanto riguarda le esportazioni di grano del Kazakistan verso il Medio Oriente e il Nord Africa); la ferrovia Urumqi – Tashkent, dalla Cina all’Uzbekistan, attraversando Almaty; la ferrovia Angren-Pap che connette la valle di Fergana e Tashkent, capitale dell’Uzbekistan; la ferrovia Kashgar – Pakistan che favorisce il commercio tra Russia e Asia centrale con il Pakistan, senza dover attraversare il territorio dell’Afghanistan. Questo tipo di rete infrastrutturale composita migliorerà ulteriormente la qualità delle catene di approvvigionamento transfrontaliere tra i Paesi eurasiatici in termini di infrastrutture, facilitazioni doganali, trasporti internazionali, capacità logistiche, tracciabilità, costi logistici nazionali, tempi di trasporto. L’obiettivo principale è migliorare l’integrazione economica e la connettività tra l’Europa e l’Asia nell’ambito della BRI.

Uno dei percorsi ferroviari principali del Nuovo Ponte Terrestre Eurasiatico è il corridoio ferroviario Cina – Europa il quale collega la Repubblica Popolare Cinese con Polonia, Germania e Paesi Bassi passando per il Kazakhstan e il territorio russo. La più significativa è la ferrovia Chongqing-Duisburg, un collegamento tra la città che sorge alla confluenza dei fiumi Yangtze e Jialing, nella Cina sud-occidentale, con il grande hub logistico tedesco di Duisburg[20], uno dei percorsi ferroviari più trafficati del ponte continentale eurasiatico che permette di trasportare merci in circa 15 giorni, molto più velocemente rispetto alle rotte marittime, svolgendo, così, un ruolo chiave per l’export cinese e l’importazione di beni dall’Europa.

Altro corridoio ferroviario rilevante è quello che collega la Cina con l’Europa via Bielorussia e Polonia, una rotta cruciale per il commercio sino-europeo dal momento che si collegano direttamente centri economici europei come Varsavia, Berlino e l’importante porto olandese di Rotterdam; su questa tratta si situa il nodo di Małaszewicze (Polonia) – uno dei più grandi punti di ingresso ferroviari per i treni provenienti dalla Cina – che funge da hub per lo smistamento delle merci verso altre parti d’Europa.

Fungendo da crocevia tra la Cina e l’Europa, il Kazakistan è un Paese che gioca un ruolo centrale nella concezione del nuovo ponte terrestre che unisce l’Eurasia; per questa ragione, negli ultimi anni, sono stati sviluppati numerosi progetti legati all’ammodernamento della rete ferroviaria del Paese e al miglioramento sensibile delle connessioni logistiche e infrastrutturali, fattore cruciale per aumentare la capacità di trasporto merci lungo questo corridoio e per diminuire il tempo di percorrenza.

Il Progetto ferroviario Yiwu-Londra, invece, unisce la città cinese di Yiwu, un importante centro commerciale e di produzione nella Provincia centrale di Zhejiang, con la capitale del Regno Unito, Londra; un collegamento che è il simbolo dell’espansione dei collegamenti ferroviari lungo il Nuovo Ponte Continentale Eurasiatico poiché permette a Pechino di raggiunge un mercato chiave come quello britannico riducendo notevolmente i tempi di trasporto delle merci tra Cina ed Europa.

Di notevole importanza all’interno del corridoio economico eurasiatico è il corridoio trans-caspico, una rotta alternativa che bypassa la Federazione Russa e collega la Cina con l’Europa passando per l’Azerbaigian – via Mar Caspio – la Georgia e la Turchia; la ferrovia Baku-Tbilisi-Kars che collega l’Azerbaigian, la Georgia e la Turchia, è un componente chiave di questo corridoio mentre il terminal di Aktau sul Mar Caspio funge da porto di trasbordo per le merci che viaggiano su navi tra il Kazakistan e l’Azerbaigian. Questa rotta si pone, così, come una valida alternativa alla Transiberiana e al transito attraverso il territorio della Federazione Russa, fatto non da poco se si tiene in dovuta considerazione l’attuale contesto di tensioni geopolitiche e sanzioni economiche cui è sottoposta Mosca.

Oltre al porto terrestre di Khorgos, di cui abbiamo già parlato in precedenza, un’altra infrastruttura di tale genere importante nello sviluppo del corridoio è il “porto” di Alashankou, nevralgico snodo di transito situato al confine tra Cina e Kazakistan, attraverso il quale vengono a passare gran parte dei treni merci diretti in Europa e che, con la sua attività, contribuisce alla crescita dei volumi commerciali lungo la rotta.

Con la realizzazione del Nuovo Ponte Terrestre Eurasiatico, molte città cinesi assumeranno un importante ruolo e vedranno accrescere la loro prospettiva di sviluppo: Shanghai, Xian, Zhengzhou, in particolare, sorreggono tutto il sistema del corridoio economico, mentre, Urumqi, nello Xinjiang, ha visto potenziarsi ed espandersi la propria rete di connessioni terrestri e aree tanto da farne la vera porta di accesso della Cina in Eurasia; queste considerazioni non riguardano soltanto altre città della Cina, ma sono valide anche per città di oltreconfine come Almaty, Astana, Krasnodar Ekaterinburg, i nodi più importanti di questo corridoio.

Corridoio Economico Cina – Penisola Indocinese. Il 3 ottobre 2013, a Jakarta, parlando davanti al Parlamento dell’Indonesia, con un discorso che era un’indicazione precisa del ruolo che l’Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) avrebbe svolto all’interno della cornice della Belt and Road Initiative, Xi Jinping annunciò la creazione della Via della Seta Marittima del XXI secolo[21]; il Presidente della Repubblica Popolare Cinese fece riferimento al “destino condiviso” dei membri della Cina e dell’ASEAN, affermando che la Cina era pronta ad aprirsi maggiormente anche per consentire ai Paesi dell’ASEAN di beneficiare maggiormente dei risultati dello sviluppo economico cinese. I Paesi ASEAN – il terzo mercato più vasto del mondo – erano da tempo i principali partner commerciali della Cina e, dal lancio dell’Area di libero scambio Cina-ASEAN (CAFTA) nel 2010, il miglioramento del coordinamento istituzionale e le catene di approvvigionamento intra-regionali sempre più sofisticate hanno portato il commercio e la cooperazione bilaterale a nuovi livelli. Xi colse allora l’occasione per proporre una cooperazione più stretta e una nuova visione di sviluppo congiunto, utilizzando le rotte marittime che collegano la Cina, il Sud-Est asiatico e oltre: l’obiettivo era promuovere l’integrazione economica, migliorare la connettività e incentivare il commercio tra i Paesi lungo questa rotta marittima. Durante il suo discorso, Xi sottolineò l’importanza dell’ASEAN come partner chiave per la Cina e, in virtù di questo, propose di rafforzare la cooperazione economica e commerciale, promuovere la connettività infrastrutturale e incoraggiare scambi culturali, impegnando il suo Paese a stabilire relazioni di “buon vicinato”, basate sul principio di mutuo rispetto e beneficio reciproco.

Davanti ai rappresentanti eletti dal popolo indonesiano, Xi ebbe a dire che la Cina e i Paesi dell’ASEAN sono collegati da montagne e fiumi comuni e condividono un legame storico. Quest’anno ricorre il decimo anniversario del partenariato strategico Cina-ASEAN. La nostra relazione ora sta a un nuovo punto di partenza storico. La Cina attribuisce grande importanza allo status e all’influenza dell’Indonesia nell’ASEAN. La Cina desidera collaborare con l’Indonesia e altri Paesi dell’ASEAN per garantire che la Cina e l’ASEAN siano buoni vicini, buoni amici e buoni partner che condividano prosperità e sicurezza e si uniscano. Facendo sforzi congiunti, costruiremo una comunità cinese-ASEAN più affiatata del destino comune in modo da portare maggiori benefici sia alla Cina che all’ASEAN e alle persone nella regione. A tal fine, dovremmo concentrare i nostri sforzi nei seguenti settori: innanzitutto, crea fiducia e sviluppa buon vicinato. Abbi fiducia nelle basi stesse delle relazioni interpersonali e da Stato a Stato. La Cina è impegnata in un rapporto di sincerità e amicizia con i Paesi dell’ASEAN e in una maggiore fiducia politica e strategica reciproca. Non esiste un modello di sviluppo unico per tutti nel mondo o un percorso di sviluppo immutabile. Sia il popolo cinese che le persone nei Paesi dell’ASEAN hanno abbracciato il cambiamento e l’innovazione con una mente aperta e hanno esplorato e trovato, in uno spirito pionieristico e intraprendente, percorsi di sviluppo alla luce delle loro specifiche condizioni nazionali conformi alla tendenza dei tempi. Tutti questi sforzi hanno aperto un’ampia prospettiva per il loro sviluppo economico e sociale. Dobbiamo rispettare il diritto reciproco di scegliere autonomamente il sistema sociale e il percorso di sviluppo, nonché gli sforzi reciproci per esplorare e perseguire lo sviluppo economico e sociale e migliorare la vita delle persone. Dovremmo avere piena fiducia nella direzione strategica reciproca, sostenerci a vicenda su questioni di grande preoccupazione e non discostarci mai dalla direzione generale della cooperazione strategica Cina-ASEAN. La Cina è pronta a discutere con i Paesi dell’ASEAN la prospettiva di concludere un trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione in uno sforzo congiunto per costruire relazioni di buon vicinato. La Cina continuerà a sostenere l’ASEAN nel rafforzare la sua forza, costruire la comunità dell’ASEAN e svolgere un ruolo centrale nella cooperazione regionale. Dovremmo avere piena fiducia nella direzione strategica reciproca, sostenerci a vicenda su questioni di grande preoccupazione e non discostarci mai dalla direzione generale della cooperazione strategica Cina-ASEAN. La Cina è pronta a discutere con i Paesi dell’ASEAN la prospettiva di concludere un trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione in uno sforzo congiunto per costruire relazioni di buon vicinato. La Cina continuerà a sostenere l’ASEAN nel rafforzare la sua forza, costruire la comunità dell’ASEAN e svolgere un ruolo centrale nella cooperazione regionale. Dovremmo avere piena fiducia nella direzione strategica reciproca, sostenerci a vicenda su questioni di grande preoccupazione e non discostarci mai dalla direzione generale della cooperazione strategica Cina-ASEAN. La Cina è pronta a discutere con i Paesi dell’ASEAN la prospettiva di concludere un trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione in uno sforzo congiunto per costruire relazioni di buon vicinato. La Cina continuerà a sostenere l’ASEAN nel rafforzare la sua forza, costruire la comunità dell’ASEAN e svolgere un ruolo centrale nella cooperazione regionale,amicizia e cooperazione in uno sforzo congiunto per costruire relazioni di buon vicinato. La Cina continuerà a sostenere l’ASEAN nel rafforzare la sua forza, costruire la comunità dell’ASEAN e svolgere un ruolo centrale nella cooperazione regionale.

In secondo luogo, lavorare per la cooperazione vantaggiosa per tutti. Come dice un noto proverbio cinese, “Gli interessi da considerare dovrebbero essere gli interessi di tutti,” La Cina è pronta ad aprirsi ai Paesi dell’ASEAN sulla base dell’uguaglianza e del reciproco vantaggio per consentire ai Paesi dell’ASEAN di beneficiare maggiormente dello sviluppo della Cina. La Cina è pronta a migliorare la zona di libero scambio Cina-ASEAN e si sforza di espandere il commercio bilaterale a un trilione di dollari entro il 2020. La Cina è impegnata in una maggiore connettività con i Paesi dell’ASEAN. La Cina proporrà l’istituzione di una banca di investimento per infrastrutture asiatiche che darebbe priorità alle esigenze dei Paesi dell’ASEAN. Sin dai tempi antichi il sud-est asiatico è stato un importante snodo lungo l’antica via della seta marittima. La Cina rafforzerà la cooperazione marittima con i Paesi dell’ASEAN per fare buon uso del Fondo di cooperazione marittima Cina-ASEAN istituito dal Governo cinese e sviluppare vigorosamente il partenariato marittimo nel tentativo congiunto di costruire la via della seta marittima del 21 ° secolo. La Cina è pronta ad espandere la sua cooperazione pratica con i Paesi dell’ASEAN su tutta la linea, fornendo le reciproche esigenze e integrando i reciproci punti di forza, al fine di cogliere congiuntamente opportunità e affrontare le sfide a beneficio dello sviluppo e della prosperità comuni.

Terzo, stare insieme e aiutarsi a vicenda. La Cina e i Paesi dell’ASEAN sono vicini come labbra e denti. Condividiamo la responsabilità della pace e della stabilità regionali. Storicamente, il popolo cinese e dei Paesi dell’ASEAN si erano uniti in modo sottile nella lotta per riportare il nostro destino nelle nostre mani. Negli ultimi anni, i nostri popoli si sono schierati fianco a fianco e hanno forgiato una forte sinergia nel rispondere a varie crisi, dalla crisi finanziaria asiatica alla crisi finanziaria internazionale e dallo tsunami nell’Oceano Indiano al terremoto cinese del Wenchuan. Dovremmo buttare via la mentalità della guerra fredda, sostenere il nuovo pensiero di sicurezza globale, sicurezza comune e sicurezza cooperativa e sostenere congiuntamente la pace e la stabilità regionali. Dovremmo approfondire la cooperazione in materia di prevenzione e soccorso in caso di calamità, sicurezza informatica,combattere i crimini transfrontalieri e le forze dell’ordine congiunte per creare una casa più pacifica, tranquilla e amichevole per le persone nella regione. La Cina è pronta a collaborare con i Paesi dell’ASEAN per migliorare il meccanismo di incontro dei ministri della difesa Cina-ASEAN e tenere dialoghi regolari su questioni di sicurezza regionale. Per quanto riguarda le differenze e le controversie tra la Cina e alcune nazioni del Sud-Est asiatico in materia di sovranità territoriale e diritti e interessi marittimi, dovrebbero essere ricercate soluzioni pacifiche e le differenze e le controversie dovrebbero essere adeguatamente gestite attraverso un dialogo equo e una consultazione amichevole nell’interesse generale dei bilaterali legami e stabilità regionale. La Cina è pronta a collaborare con i Paesi dell’ASEAN per migliorare il meccanismo di incontro dei ministri della difesa Cina-ASEAN e tenere dialoghi regolari su questioni di sicurezza regionale. Per quanto riguarda le differenze e le controversie tra la Cina e alcune nazioni del Sud-Est asiatico in materia di sovranità territoriale e diritti e interessi marittimi, dovrebbero essere ricercate soluzioni pacifiche e le differenze e le controversie dovrebbero essere adeguatamente gestite attraverso un dialogo equo e una consultazione amichevole nell’interesse generale dei bilaterali legami e stabilità regionale. La Cina è pronta a collaborare con i Paesi dell’ASEAN per migliorare il meccanismo di incontro dei ministri della difesa Cina-ASEAN ’ e tenere dialoghi regolari su questioni di sicurezza regionale.

[…] In quarto luogo, migliorare la comprensione reciproca e l’amicizia. Proprio come dice un proverbio cinese, “Un grande albero cresce da una piccola pianta; e una torre di nove piani è costruita dal suolo.” Per garantire che l’albero dell’amicizia Cina-ASEAN rimanga sempreverde, il terreno del sostegno sociale per le nostre relazioni dovrebbe essere compattato. L’anno scorso hanno visto 15 milioni di persone viaggiare tra la Cina e i Paesi dell’ASEAN con oltre 1.000 voli tra le due parti ogni settimana. L’aumento delle interazioni ha alimentato legami più profondi tra di noi e ha permesso alla nostra gente di sentirsi sempre più vicina l’una all’altra. Dovremmo incoraggiare scambi più amichevoli tra giovani, gruppi di riflessione, parlamenti, ONG e organizzazioni civili delle due parti,che a sua volta genererà un maggiore sostegno intellettuale alla crescita delle relazioni Cina-ASEAN e contribuirà ad aumentare la comprensione reciproca e l’amicizia tra i nostri popoli. La Cina è pronta a inviare più volontari nei Paesi dell’ASEAN per sostenere il loro sviluppo culturale, educativo, sanitario e medico. La Cina ha proposto di fissare il 2014 come anno degli scambi culturali Cina-ASEAN. Nei prossimi 3-5 anni, la Cina offrirà ai Paesi dell’ASEAN 15.000 borse di studio governative.