di Fabio Massimo Parenti

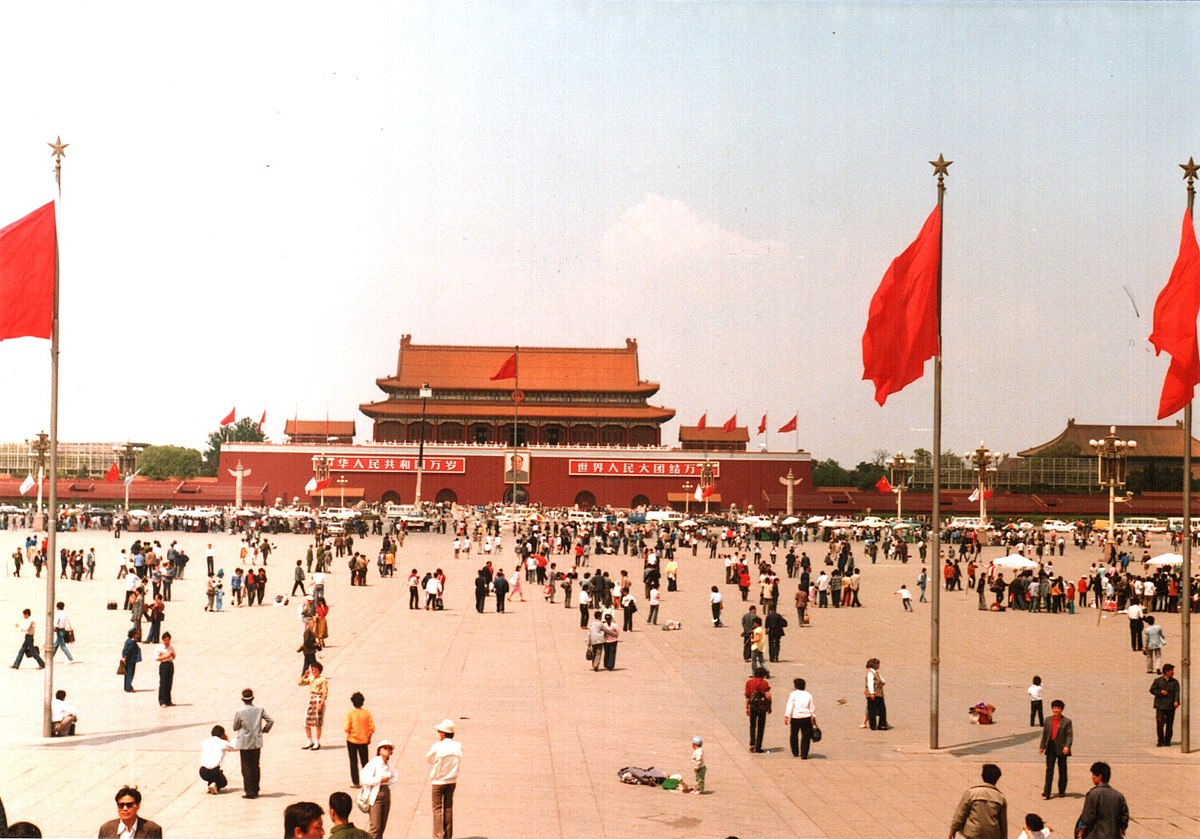

Il 4 giugno è ormai assurto a ricorrenza internazionale, o meglio occidentale. La cosiddetta “strage” di Piazza Tienanmen – che non fu vera strage ma piuttosto guerriglia urbana tra manifestanti e forze armate – è l’arma mediatica principale che, a distanza di trentatré anni dagli eventi, i media statunitensi e britannici utilizzano, seguiti acriticamente dal circuito mainstream dell’Europa continentale, per ricordare all’opinione pubblica che il nostro, malgrado tutto, è ancora il migliore dei mondi possibili.

Ormai parlare di contestualizzazione è diventato un tabù. L’abbiamo visto con la guerra in Ucraina: un evento certo drammatico, tecnicamente un’invasione in piena regola di un Paese ai danni di un altro. Eppure, un conflitto tutt’altro che imprevisto, cominciato nel 2014, non tre mesi fa, dove ogni giorno che passa i fatti smentiscono quanto sostenuto con forza ventiquattro o quarantottore prima.

Nella gran parte dei dibattiti televisivi non c’è più spazio per il confronto e le competenze, ma solo per recitare litanie di adeguamento al politicamente corretto, ripetere frasi ad effetto per ingraziarsi il pubblico da casa e gettare fumo negli occhi ad un ascoltatore sempre più smarrito di fronte all’elefantiaca mole di notizie, vere o presunte, che lo travolgono quotidianamente.

Di quel giorno non si è detto ancora tutto. Gran parte dei fatti fu filtrata in Occidente attraverso il setaccio della CNN e della BCC, ma sappiamo che le tensioni cominciarono almeno un mese e mezzo prima, con le prime manifestazioni da parte di alcune decine di migliaia di giovani e meno giovani, che chiedevano l’introduzione in Cina di un non meglio precisato sistema democratico. Soltanto tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, il governo decise di impiegare l’esercito per contenere una protesta dagli esiti e dall’impatto incerti sul resto del Paese. Quando la violenza prese il sopravvento da entrambi i lati, i cosiddetti Otto Immortali decisero che era giunto il momento di chiudere, anche a costo della massima durezza, ogni possibile tentativo di rovesciamento dello Stato.

Dobbiamo allargare lo sguardo al resto del mondo: il 1989 fu un anno spartiacque per il pianeta intero, con l’intensificazione in primavera di proteste ed iniziative civili nel mondo comunista, in particolare nell’Europa dell’Est, che avrebbero poi portato nel novembre seguente alla caduta del Muro di Berlino, tutt’oggi simbolo assoluto della vittoria americana nella Guerra Fredda.

Spinti dal vento della glasnost’ decisa in quegli anni da Mikhail Gorbacev in Unione Sovietica, i rivoltosi di Pechino diedero il via ad una serie di manifestazioni che occuparono per settimane le strade e le piazze del centro della capitale. Per la nostra stampa, il copione pareva servito su un piatto d’argento. Un testo già scritto, copiato in carta carbone e traslato in Estremo Oriente.

Eppure, la situazione era molto diversa. Da un lato, i Paesi del cosiddetto “blocco sovietico”, sembravano implodere non solo e non tanto sulla spinta di movimento politici, civici o sindacali supportati dagli Stati Uniti e dall’Europa occidentale (Solidarnosc, Solidarnost, Charta77 ecc.), ma anche e soprattutto per la paralisi economica che ne aveva rattrappito le fondamenta sociali.

In Cina, invece, dieci anni prima Deng Xiaoping aveva introdotto la cosiddetta politica di riforma e apertura, inaugurando una fondamentale stagione di adeguamento del sistema Paese all’economia di mercato. Eravamo ancora ad un livello seminale: molti erano gli investitori stranieri giunti in Cina durante quel decennio, anche dai Paesi industrializzati (Stati Uniti, Regno Unito, Germania Ovest, Francia, Italia e Giappone), per sfruttare le opportunità garantite dal sistema delle zone economiche speciali. Il nuovo corso politico del gigante asiatico veniva esattamente incontro alle esigenze di quei mercati avanzati, pronti – sull’onda lunga della reaganomics – a terziarizzare (e deregolamentare) le proprie economie, delocalizzando all’estero buona parte della manifattura.

Lo sviluppo economico, imperniato sulle quattro modernizzazioni (agricoltura, industria, tecnologia e difesa) indicate dal Partito Comunista Cinese, non aveva ancora prodotto nella società i cambiamenti ritenuti necessari: furono fatti enormi passi in avanti in termini di cultura d’impresa e trasferimento tecnologico, ma le condizioni di vita e i servizi al cittadino erano rimaste indietro. Le immagini di dinamiche e scintillanti metropoli, futuristici treni ad alta velocità, missioni spaziali e attrazioni turistiche che ci arrivano oggi dalla Cina, a quel tempo, non erano nemmeno lontanamente immaginabili.

Alla fine, la visione dell’ex segretario del PCC Zhao Ziyang, di fatto l’unico tra i vertici del Partito a sostenere convintamente le ragioni di quella piazza, si dimostrò frettolosa, se non del tutto errata. Cosa sarebbe accaduto, infatti, se un sistema liberal-democratico si fosse affermato in Cina? Lo sguardo del mondo occidentale continua a concentrarsi sulle migliaia di manifestanti di Piazza Tienanmen, ma sarebbe più opportuno estendere la prospettiva dell’analisi a tutto il miliardo ed oltre di cinesi, all’epoca ancora in gran parte stanziati nelle campagne. Quale consenso avrebbe potuto garantire la tenuta sociale e politica di un ipotetico governo di transizione, più o meno golpista, impostosi a Pechino?

Il crollo dell’URSS, appena due anni dopo, nel 1991 mise fine ai sogni di gloria della perestrojka e della glasnost’. L’Unione si sfaldò in meno di un mese, tra l’8 e il 25 dicembre, e nella neonata Federazione Russa, guidata da Boris Eltsin, la situazione socio-economica deflagrò nel giro di qualche anno, portando il Paese al default nel 1998. In Cina, questo avvenimento viene spesso sottolineato dai dirigenti del PCC o dalla stampa vicina al governo come un monito a chi, tra le giovani generazioni, coltivasse l’utopia demagogica di un cambiamento senza fondamenta.

Il CeSE-M sui social